Semióticas

del discurso monetario

La

desertificación del rostro heroicoi

Semiotics

of monetary discourse

The desertification of the heroic visage

Semióticas

do discurso monetário

A desertificação do rosto heroico

DOI:

https://doi.org/10.18861/ic.2025.20.2.4087

JOSÉ

ENRIQUE FINOL

joseenriquefinol@gmail.com – Maracaibo – Universidad del Zulia, Venezuela.

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9473-9751

CÓMO

CITAR: Finol,

J. E. (2025). Semióticas

del discurso monetario. La desertificación del rostro heroico.

InMediaciones

de la Comunicación, 20(2).

https://doi.org/10.18861/ic.2025.20.2.4087

Fecha

de recepción: 20 de febrero de 2025

Fecha de aceptación: 9 de junio de 2025

RESUMEN

El artículo propone un análisis semiótico que comprende tres temas principales: en primer lugar, una breve referencia a ciertos procesos antropo-semióticos asociados con las monedas; en segundo lugar, un inventario de las principales características semióticas asociadas con el discurso monetario; y, por último, el desarrollo de una propuesta que llamaré la desertificación del rostro heroico, enmarcada en los procesos semioeconómicos vinculados con los fenómenos de dolarización que adquieren una especial relevancia en algunos países de América Latina. El análisis se apoyará en ejemplos relativos a procesos monetarios, especialmente los casos de Ecuador y Venezuela.

PALABRAS CLAVE: rostro heroico, semiótica, monedas, discurso monetario.

ABSTRACT

This article offers a semiotic analysis structured around three main themes: first, a brief reference to certain anthroposemiotic processes associated with coins; second, an inventory of the main semiotic features related to monetary discourse; and finally, the development of a proposal I will refer to as the desertification of the heroic face, framed within the semioeconomic processes linked to the phenomena of dollarization, which have become particularly relevant in some Latin American countries. The analysis will draw on examples of monetary processes, with special attention to the cases of Ecuador and Venezuela.

KEYWORDS: heroic face, semiotics, coins, monetary discourse.

RESUMO

Este artigo propõe uma análise semiótica estruturada em três eixos principais: primeiramente, uma breve referência a certos processos antropo-semióticos associados às moedas; em segundo lugar, um inventário das principais características semióticas vinculadas ao discurso monetário; e, por fim, o desenvolvimento de uma proposta que chamarei de 'desertificação do rosto heroico', inserida nos processos semioeconômicos relacionados aos fenômenos de dolarização, que assumem especial relevância em alguns países da América Latina. A análise será sustentada por exemplos de processos monetários, com especial atenção aos casos do Equador e da Venezuela.

PALAVRAS-CHAVE: rosto heróico, semiótica, moedas, discurso monetário.

1.

INTRODUCCIÓN

“En

vano repetí que ese abominable disco

de níquel no difería de

los otros que pasan

de una mano a otra mano, iguales,

infinitos

e inofensivos. Impulsado por esa reflexión,

procuré

pensar en otra moneda, pero no pude”.

Jorge

Luis Borges (1974), El

Zahir

“As

a medium of exchange, money

operates as a semiotic system for

social agreements and thus determines

how we come

tounderstand the world within

a bounded system of signs and

symbols”.

Holoplex

(2018), Money

and Semiotics

Me referiré a tres grandes temas en este trabajo. Por un lado, mencionaré brevemente algunos de los procesos antropo-semióticos asociados con las monedas, como los mitos y las leyendas, que se articulan en torno a ellas. Se trata de unidades simbólicas que algunas sociedades, a lo largo de la historia, han vinculado con los signos monetarios. A partir de allí, esbozaré algunas características semióticas propias de las monedas, con especial énfasis en los rostros numismáticos y particularmente en lo que Leone (2019) ha llamado rostro heroico. Finalmente me referiré a lo que llamaré la desertificación del rostro heroico en el marco de los procesos semioeconómicos vinculados con los fenómenos de dolarización que cobran una fuerte actualidad hoy en algunos países. Me interesa proponer una hipótesis interpretativa, según la cual existe hoy un fenómeno semiótico en la facialidad monetaria –la llamada desertificación del rostro heroico– que se expresa en la desaparición/sustitución progresiva de los valores simbólicos e históricos de algunas monedas. Previamente haré una breve contextualización histórica de la creación de las monedas.

El discurso monetario, entendido como el conjunto de los signos numismáticos creados para facilitar los intercambios económicos, así como los significados asociados con ellos, ocupa una función semiótica determinante en la vida social y cultural de los países y de los individuos que lo utilizan. Entre esos signos numismáticos, los rostros constituyen poderosas expresiones discursivas, tienen una presencia abundante y se convierten en símbolos de una enorme densidad semiótica, capaces de expresar valores e historias sociales. Como dice Lévinas (1977): “El rostro habla. La manifestación del rostro es ya discurso” (p. 89), y en el caso de las monedas “son lenguajes (…) que suscitan, que permiten el diálogo; existen precisamente en función de ese diálogo” (Braudel, 1984, p. 383). Además,

la moneda no es simplemente un instrumento económico, medio de cambio o reserva de valor. Es un espejo importante de la sociedad, de su cultura y del poder político que la gobierna; una forma de arte y propaganda, termómetro de la economía y cartel de valores al mismo tiempo. (Finetti, 2014, p. 30)

En los procesos de creación, permanencia y cambio del rostro heroico intervienen variables semioeconómicas que nos dan pistas sobre los nuevos derroteros políticos, sociales e ideológicos en América Latina. Para el análisis tomaré como ejemplo los procesos de dolarización en algunos países latinoamericanos.

2.

LA ROSTROSFERA: UN COMPLEJO SISTEMA SEMIÓTICO

El rostro es uno de los más complejos sistemas semióticos, parte fundamental de lo que, siguiendo a Lotman (1996), he llamado la Corposfera (Finol, 2015). Sus facciones, expresiones y representaciones son de una casi ilimitada capacidad comunicativa que podría ubicarse bajo el concepto de Rostrosfera. El rostro puede ser analizado como símbolo, ícono e índice; su estudio en los marcos contextuales donde la facialidad se realiza –corporales, históricos, sociales, económicos, etc.– nos ayuda a comprender los dinámicos procesos culturales de una sociedad dada. El rostro ha sido objeto de estudio en Antropología (Le Breton, 2010, 2016); Filosofía (Lévinas, 1977; Marías, 1970; Deleuze & Guattari, 2004); Sociología (Goffman,1955) y Semiótica (Leone 2019a, 2019b, 2021, 2023, 2024; Finol, 2014, 2015, 2021b, 2022; Finol & Finol, 2021).

Los aportes de esas disciplinas constituyen un acervo de conocimientos que hoy se proyectan sobre la digitalización del rostro y sobre sus nuevas y múltiples capacidades significativas. Según Marías, “La cara es una parte privilegiada del cuerpo, no solo en el sentido de ser importante, quizá la más importante, sino en el de funcionar como representante de todo el cuerpo” (1970, p. 172).

Desde ese marco teórico, me referiré las representaciones faciales en algunas monedas con rostros heroicos, usadas como estrategia de colectivizacion de un conjunto de valores propios de una sociedad dada en un momento histórico específico y que hoy, en algunos casos, pierden vigencia y adoptan nuevos patrones simbólicos.

3.

LAS MONEDAS: SIGNOS CONVENCIONALES

Las monedas, como las palabras, son signos convencionales. Recordemos el paralelismo de Saussure entre monedas y palabras a partir del criterio de valor:

Para determinar lo que vale una moneda de cinco francos hay que saber:1° que se la puede trocar por una cantidad determinada de una cosa diferente, por ejemplo, de pan; 2° que se la puede comparar con un valor similar del mismo sistema, por ejemplo, una moneda de un franco, o con una moneda de otro sistema (un dólar, etc.). (…) Del mismo modo una palabra puede trocarse por algo desemejante: una idea; además, puede compararse con otra cosa de la misma naturaleza: otra palabra. (1945, p. 139)

El Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) señala que en español la palabra “moneda” viene del latín “monēta, y este de Monēta, templo de Juno Moneta, en Roma, donde se fabricaba la moneda. Interesante agregar que entre los significados del verbo latino “monere” se encuentra “hacer recordar”, una de las funciones que las monedas hoy día cumplen, pues ellas forman parte de la memoria colectiva, de sus símbolos históricos y sociales.

Las monedas están cargadas de “próceres y personajes destacados, emblemas, alegorías y lemas” que “pretenden, por un lado, reconstruir parte importante de la historia sociopolítica del país, y por otro, configurar una identidad nacional que promueva la identificación de la comunidad cultural a la que pertenecemos” (Paredes, 2001, p. 37). La historia de las monedas es clave para comprender procesos no solo económicos, sino también históricos y culturales de una sociedad dada, con las cuales las monedas guardan intensas y extensas relaciones. Las monedas siguen sorprendiéndonos, entre otras cosas, porque son un objeto de una enorme complejidad semiótica. Como dice Rastier (2004), “la monnaie est un objet culturel complexe, tout à la fois outil, symbole et œuvre” (p. 5)ii. Es una herramienta en cuanto instrumento de producción e intercambio; es un símbolo por su capacidad para representar; y es una obra para la Arqueología y la Numismática.

Como se sabe, al inicio los signos monetarios substituyeron al trueque y cumplieron, como todos los signos, una función de mediación que se relaciona con los intercambios económicos. En la segunda mitad del siglo VII a. C., en la ciudad de Lydia, en Anatolia, hoy Turquía, aparecieron las primeras monedas de oro y plata, las cuales respondían a la necesidad de eliminar las dificultades propias del sistema de trueque, una práctica denominada permuta y originada en la llamada Revolución Neolítica o Revolución Agrícola, particularmente cuando los pueblos nómadas se hicieron sedentariosiii. Sin embargo, el trueque aún se practica hoy entre grandes empresas en casos particulares y también en países con graves crisis económicas caracterizadas por fuertes devaluaciones monetariasiv.

La aparición de las primeras monedas condujo a la construcción, perfeccionamiento e institucionalización de las secas o casas de monedas, donde se fueron desarrollando las tecnologías necesarias para el proceso de acuñación monetaria. Una de las secas más famosas y mejor estudiadas es la de Roma:

Lo storico Tito Livio tramanda (Ab Urbe condita, VI, 20, 13) che la prima zecca romana era sorta sulla cima settentrionale del colle Capitolino, l’Arx: lì si trovava il tempio di Giunone Moneta (aedes Iunonis Monetae) ma la precisa collocazione è ancora ignota. Giunone, per l’appunto, sul Campidoglio era venerata con l’epiclesi ‘Moneta’, ossia l’ammonitrice; e l’attributo della dea finì con l’identificare quel luogo con lo spazio destinato alla coniazione e, per estensione, col prodotto stesso. (Rosato, 2014, p. 3)v

Esa primera casa de acuñación de monedas fue ejemplo para muchos pueblos del mundo y en los diseños y emisiones que de allí salieron los rostros de perfil de los emperadores romanos abundaron, con lo que en el mundo occidental se estableció una casi automática relación entre el poder político representado y la efigie de perfil.

3.1.

Las monedas y sus valores

Las monedas tienen al menos seis tipos de valores:

Valor económico: relacionado con su capacidad como medio de las transacciones comerciales y financieras.

Valor histórico: se expresa en la representación de héroes, hechos históricos, etc.

Valor numismático: se fundamenta en la rareza o en la unicidad de la acuñación.

Valor artístico: gracias a las cualidades estéticas de su diseño y acuñación.

Valor mítico: se observa en los mitos, leyendas e historias que se encuentran representadas en muchas de las monedas actuales y también en algunas antiguas. Como señala Finetti (2014), “las tipologías más numerosas (de monedas romanas) son aquellas pertinentes a la esfera del culto, de la religión y de la mitología que se valen de representaciones corpóreas simbólicas (…) o a la esfera divina, a la que pertenece el mismo emperador” (p. 96). En muchos casos las monedas cumplen un papel apotropaico.

Valor material: está relacionado con la materia prima utilizada en el proceso de acuñación (oro, plata, níquel).

Lo que llamo el valor mítico puede ser de dos tipos: uno interior, como la incorporación de figuras míticas en el espacio monetario; y otro exterior, como ocurre con su uso en situaciones mitológicas. Un ejemplo de este último es la práctica ritual de algunas sociedades que consiste en colocar monedas en los ojos o debajo de la lengua de los muertosvi. Arévalo González (2010) señala que:

La presencia de moneda en las tumbas se vincula al ajuar funerario por ser objetos muy apropiados dado su notable significado simbólico, al contener imágenes y símbolos religiosos que debían de complacer a los dioses, y su poco valor material, que permitía que estuvieran al alcance de la mayoría. Al mismo tiempo, las monedas, con sus imágenes divinas, debían ser objetos idóneos para proteger al difunto en su nueva vida, por lo que servían de amuleto y también como talismán; un uso que debía comenzar en la vida cotidiana y continuar en el más allá. Además, su valor como instrumento de pago podía facilitar la vida del difunto en el más allá. (p. 17)

En Puebla, México, se acostumbraba a poner en el sarcófago donde reposa el cuerpo del difunto una “bolsa (que) lleva 13 monedas para pagar o ‘por si quedó a deber algo en vida’” (Flores Delgado, 2013, p. 6).

El valor material se refiere a la materia prima usada en la acuñación y que en algunos casos tiene un importante valor en el mercado de los minerales, un hecho que se evidenció, por ejemplo, cuando el presidente venezolano Rómulo Betancourt (1908-1981) devaluó en 1961 el bolívar, por lo que su valor facial fue menor al valor de su materia prima, la plata, lo que se conoce como moneda fiduciaria. En 1965 se dejaron de acuñar en plata las monedas venezolanas porque el precio de ese material subió en el mercado internacional y entonces se acaparaban por el valor de su materia prima. En 1988, se produjo en Venezuela una segunda escasez de monedas. Debido a una fuerte devaluación, el níquel con el que estaban hechas las monedas de uno y dos bolívares superó su valor facial, lo que provocó un masivo contrabando de extracción a los países vecinos donde se fundían y se le daba uso industrial.

Los valores monetarios mencionados dan cuenta del enorme potencial que las monedas tienen para el estudio de las civilizaciones y culturas a través de la historia. No sorprende, por tanto, la máxima que la Academia Italiana de Estudios Numismáticos utiliza para identificar su labor: Humana per nummos perquiro, lo que se traduce como “investigo los asuntos humanos a través de las monedas”. En ese discurso monetario los rostros, sus diferentes representaciones, historias y características, ocupan un lugar privilegiado.

3.2.

Semiotización del espacio monetario

La función mediadora, pragmática, económica de las monedas muy pronto se convirtió en una doble función semiótica: por un lado, el campo de esos signos se convirtió en espacio de representaciones simbólicas; por el otro, la materialidad misma se convirtió en un valor más allá de su valor económico. Esas primeras monedas comenzaron a utilizar ese espacio para representar valores míticos, en particular figuras de la mitología griega. Se pueden analizar las monedas, sus historias, situaciones y representaciones para descomponerlas en unidades simbólicas. Un ejemplo de esa función simbólica son las numerosas leyendas y creencias encarnadas en las monedas. Sardelli (2008) recuerda algunas leyendas italianas:

Encontrar una moneda en el suelo trae buena suerte. (…) se aconseja recogerla y guardarla (M. A. S., Padova, 1979). Otros dicen que habría que coger la moneda sólo si está de cara. Si está de cruz, mejor dejarla, pues atraería la mala suerte y se perdería dinero. (…) las monedas con un agujero en el centro traen buena suerte. (p. 14)

Asimismo, en el ritual de intercambio de ciertos regalos, las monedas pueden contaminar e influir en el sujeto que las recibe: “Recibir una cartera de regalo es signo de mal agüero, pues augura ruina o pobreza. Para alejar los malos presagios el que la regala debe dejar en la cartera una moneda simbólica” (Sardelli, 2008, p. 15). Quizás el mito más famoso en varios países donde las monedas adquieren un valor simbólico es el de las treinta monedas que Judas recibió para entregar a Jesús al sanedrín judío, un hecho que se narra en Mateo 26:14-15. Esas treinta monedas simbolizan la traiciónvii.

También en Venezuela han circulado viejas leyendas urbanas que se vinculan con las monedas y con los tesoros. Una de ellas indica que cuando alguien ha muerto y ha dejado un tesoro, el alma lo indicará con una luz sobre su tumba: “donde hay un entierro, ‘el alma del dueño, tratará de indicar a un ser querido su gran tesoro y que en las noches manifiesta su ubicación con una luz’” (Torrealba, 2024, s/p.). Aquí cabría preguntarse ¿cuáles son los valores, las unidades simbólicas, que la moneda estadounidense tiene en los actuales procesos de dolarización que se cumplen en algunos países latinoamericanos? Volveremos sobre ese tema.

3.3.

El

discurso monetario

El discurso monetario se articula como un sistema semiótico con características formales, simbólicas y materiales. Entre las características formales se encuentran, entre otras, las líneas, los ángulos, los colores, las figuras y los espacios; entre las características simbólicas se encuentran las imágenes, los textos y microtextos. Finalmente, las características materiales se relacionan con los minerales utilizados para la acuñación.

El diseño de monedas y su acuñación requieren de habilidades artísticas y tecnológicas para construir un sintagma numismático donde se articulan, en un área muy pequeña, mucho más limitada que la de los billetes, líneas, ángulos, colores y espacios, todos ellos reunidos bajo una figura. Las figuras más comunes en la actualidad son el círculo, el cuadrado, el octágono, pero también es posible encontrar figuras onduladas, rectangulares y triangulares. Los espacios monetarios son tres: el anverso, el reverso y el canto. Este último puede ser liso, ranurado o incluir palabras o números, lo que supone un grosor mayor de lo usual. Además, las monedas usan siempre el alto y bajo relieve, los cuales tienen como soporte el campo, eje significante que diferencia el alto del bajo relieve, y que introduce la noción de profundidad. El campo está limitado por los márgenes de las imágenes y los textos, por un lado, y por el borde, por el otro. El campo también puede ser homogéneo o perforado, como en algunas monedas chinas antiguas o en las de la República Española (Imágenes 1, 2 y 3):

Imagen

1.

Moneda de 20 pesos de borde ondulado o dodecagonal

Fuente: Casa de Moneda de México, 2021.

Imagen 2. Moneda de 25 céntimos de la República Española, 1934, con un agujero en el centro

Fuente: https://www.todocoleccion.net/ - (Foto: Rafandalucia).

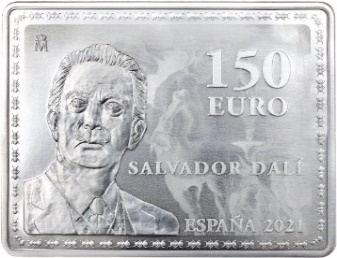

Imagen

3. Moneda

rectangular, acuñada por la Fábrica Nacional de Monedas y Timbres,

España, en homenaje a Salvador Dalí, 2021

Fuente: Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, España.

3.4.

La figura

En cuanto a su forma geométrica, las monedas no siempre fueron circulares como son hoy la mayoría de ellas. En la Antigüedad hubo monedas cuadradas y también en forma de barras e incluso en forma de hachas. En la Modernidad aparecieron monedas con figuras rectangulares e incluso triangulares, lo que les permitía crear una fuerte distinción basada en la figura. En 2010 el Banco Central de Reserva del Perú acuñó una serie numismática denominada Riqueza y Orgullo del Perú (Imagen 4), con 26 monedas en forma octogonal, en las cuales no se utilizan rostros de héroes o personajes destacados sino elementos arqueológicos, textiles y arquitectónicos que buscan resaltar la identidad nacional (Carbajal Fernández, 2021).

Imagen

4.

Tres de las monedas de la serie Riqueza

y Orgullo del Perú

acuñada por el Banco Central de la Reserva de Perú en 2010

Fuente:

Banco

Central de Reserva del Perú -

https://www.bcrp.gob.pe/billetes-y-monedas.html

La preferencia por la figura circular está relacionada con su origen y tradición; en esos períodos iniciales se la utilizó con frecuencia, pero también es producto de su adaptabilidad y manejo. Círculo y perfil pasaron a ser una suerte de acompañamiento obligado, natural, lo que luego se tradujo en algunas representaciones retratísticas e incluso filatélicas, donde si bien la estampilla era cuadrada el rostro del personaje podía estar en círculo.

3.5.

El texto

Otro aspecto importante en la semiótica de la imagen monetaria es el texto que acompaña al rostro. En algunos casos, no aparece el nombre del personaje, solo su perfil, pero en otros es indispensable para reconocerlo. Con respecto al rostro el texto cumple una función de anclaje (Barthes, 1964) que facilita su reconocimiento e interpretación. Entre las características fundamentales del texto monetario está la brevedad, característico de los lemas como “In God we trust” o “Et pluribus Unum”, del dólar; el nominalismo, que puede ser de dos tipos, el nombre de la moneda o el nombre del personaje representado; el valor monetario, expresado en números, pero también en letras en algunas monedas; la fecha de acuñación y la ceca.

3.6.

Las imágenes: la Rostrosfera numismática

Como las palabras las monedas lo mismo que los billetes, en medio de su aparente sencillez y de su cotidiano uso, tienen una enorme densidad semiótica, lo que se aplica en particular a sus rostros. Las monedas han utilizado a lo largo de la historia numerosos tipos de imágenes, entre las cuales destacan las de animales, paisajes, monumentos, etc. Pero la imagen más común, desde el Imperio Romano, es la de los rostros. ¿Cuáles son los tipos de rostros más frecuentes en las monedas? Según Vargas, “30,24% de las personas que aparecen en el dinero a nivel global son monarcas; 20,74%, jefes de gobierno; 20,74%, políticos; 8,22%, militares; 5,13%, poetas; 3,02%, líderes religiosos; 2,26%, autores; 1,73%, artistas; 1,51%, escritores; y1,51%, músicos” (Vargas 2022, s/p). La primera moneda donde apareció un rostro fue el tetradracma ateniense en el 490 b C. (Vargas, 2022).

En la rostrosfera numismática los protagonistas aparecen con mayor frecuencia en pose de perfil, pero también en diagonal o frontal. ¿Cómo interpretar el rostro de perfil en las monedas? Por mera comodidad le solicité a ChatGPT que me diera una respuesta. Esto me dijo:

Representación de la individualidad: El perfil destaca las características únicas de cada persona.

Arte clásico: En la escultura y pintura de la Antigua Grecia y Roma, los perfiles (…) se asociaban con la idea de belleza y proporción.

Simbolismo psicológico: la dualidad en la psique humana, con la mitad visible reflejando la parte consciente y la mitad oculta sugiriendo lo inconsciente.

Reconocimiento y símbolo de identidad: En la actualidad, el perfil se utiliza a menudo en redes sociales y perfiles en línea como una representación visual de la identidad de una persona.

Elegancia y estilo: Algunas representaciones de rostros de perfil se han asociado con la elegancia y el estilo, especialmente en el mundo de la moda y la fotografía. (ChatGPT, 12/02/2024)

Agregaré dos hipótesis a las interpretaciones generales mencionadas. La primera: el perfil es la posición de la cara que se compromete con un más allá, fuera del texto monetario, crea una suerte de triángulo comunicacional donde intervienen la mirada, el usuario de la moneda y ese horizonte hacia donde el perfil del rostro mira; si bien oculta uno de los ojos, el perfil privilegia la nariz, un elemento de la orografía facial que destaca la altivez, el orgullo, la definición agresiva, características que no tendría en una representación frontal. Una segunda hipótesis: el perfil muestra reciedumbre, temple, decisión, coraje. La gran mayoría de los primeros rostros acuñados en monedas utilizaron los perfiles de los personajes, muchos de ellos de figuras imperiales, míticas o heroicas. Los perfiles faciales incluyen, como todo signo corporal, una corporalidad y una corporeidad. La primera apunta hacia sus rasgos significantes y la segunda hacia los sentidos situados que encarna. A menudo la corporeidad de la facialidad monetaria carece de emociones como si su inclusión en un signo monetario en cierta medida lo deshumanizara (Imagen 5).

Imagen

5.

Monedas de emperadores romanos caracterizadas por un rostro de perfil

y con direccionalidad derecha

Fuente:

Rosato

(2014, p. 6).

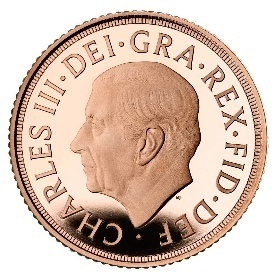

Otra de las características interesantes en la rostrosfera numismática está relacionada con las monedas donde aparecen personajes históricos, no siempre heroicos. Tal es el caso de la direccionalidad que se utiliza en la numismática real británica, donde la orientación de la mirada se alterna con cada monarca. El rey Carlos III, por ejemplo, mira en dirección izquierda en las monedas donde aparece su rostro porque el de su madre la reina Isabel II miraba hacia la derecha (Imagen 6). En la filatelia, en cambio, los monarcas siempre miran hacia la izquierda. Es interesante notar que mientras la reina Isabel aparece con corona, el rey Carlos III aparece sin. Esa dialéctica presencia/ausencia parece apuntar hacia una modernización y reducción de la lejanía propia de la realeza frente a su pueblo, de modo que la acerque a la percepción popular y contrarreste el desgaste de los tradicionales valores cuasi sagrados que caracteriza hoy a las rancias monarquías.

Imagen

6. Monedas

con la efigie de la Reina Isabel II de Gran Bretaña mirando hacia la

derecha y del nuevo rey Carlos III mirando hacia la izquierda

Fuente:

Reina Isabel: Numismática Visual. https://www.numismatica-visual.es/

- Rey Charles III: The Royal Mint.

https://www.royalmint.com/

La mirada diagonal mostraría una mejor forma de comunicación; el personaje se acerca al receptor de forma más dinámica para mostrarse más humano. Muchas de las representaciones de miradas oblicuas en las monedas se basan en el Método Diagonal descubierto por el fotógrafo Edwin Westhoff (2006):

The technical side of Diagonal Method is rather simple: each 90-degree corner of a work of art can be divided into two angles of 45 degrees. This dividing line is actually called the bisection line (…). It appeared that artists were intuitively placing details which they found important, on these lines with a deviation of max. 1 tot 1,5 milimetre. (s/p)

La mirada frontal busca al interlocutor para alcanzar una cierta plenitud comunicativa, un compromiso con el otro, pues tiene un carácter apelativo gracias al cual quien mira convoca, interpela a la persona objeto de la mirada. En la mirada frontal hay una relación de equilibrio y de convocatoria que el receptor debe aceptar o negar.

3.7.

Monedas sin rostro

Tres de las significaciones más importantes relacionadas con las monedas son las que tienen que ver con contacto, invisibilización e higiene. En cuanto a la semiótica del contacto un ejemplo es el del sistema monetario utilizado en los leprosarios en el siglo XIX. Por decreto de El Libertador Simón Bolívar en 1828 se construyó un leprosario en el Lago de Maracaibo, estado Zulia, Venezuela, en una pequeña isla llamada Providencia. Según Pérez (2018),

llegó a ser una ciudadela completa que contó con el primer hospital antileproso del país, prefectura, cárcel, plazoletas, biblioteca, cementerio, escuela de artes y oficios, oficina de correos, mercado, residencias para los enfermos que vivían en pareja, dos iglesias (una católica y otra protestante), y hasta su propio cine a principios del siglo XX. (s/p)

Allí se creó un sistema monetario propio para evitar el contacto con los usuarios de las monedas nacionales y prevenir el contagio del Mal de Hansen. El sistema monetario utilizado en los leprosarios realiza una doble inversión de uno de los rasgos propio de las monedas: por un lado, limita el contacto entre el mundo interior, el lazareto, y el mundo exterior, el resto del país. Por otro lado, se trata de monedas con una doble ausencia del rostro: una ausencia física, pues esas monedas no tienen efigies, y una ausencia humana pues, en cierto modo, los enfermos de lepra también carecen de rostro: la enfermedad afectaba sus caras y también la sociedad los rechazaba, los aislaba, los invisibilizaba. Monedas carentes de rostros porque en los lazaretos también sus usuarios carecen de ellos o están desfigurados (Imagen 7), o, como dice Borges (1974), ocultos bajo el velo o la máscara, rostros convertidos en caretas:

Con la cabeza doblegada, servil (…), dos capitanes le arrancaron el Velo recamado de piedras. La prometida cara del Apóstol, la cara que había estado en los cielos, era en efecto blanca, pero con la blancura peculiar de la lepra manchada. Era tan abultada o increíble que les pareció una careta. (p. 328)

Imagen

7. Cono

monetario utilizado en el leprosario de la isla Providencia (1916),

Lago de Maracaibo, Venezuela. Lazaretos, Monedas de leprosos

Fuente:

Foto tomada de Medium.com -

https://medium.com/@vivianlee.mit/lazaretos-monedas-de-leprosos-aab88cb7ef82

También se acuñaron monedas sin rostros en los lazaretos de Colombia, Brasil, Hawái, Costa Rica y en los que Estados Unidos administró en Filipinas y en la zona del Canal en Panamá. Solo las de Filipinas incluían el rostro de José Rizal, héroe de la independencia de ese país. Las de Estados Unidos en la zona del canal de Panamá eran muy parecidas a las monedas normales, pero con un agujero en el centro para distinguirlas de las monedas de uso corriente (Ruiz Calleja, 2016).

4.

MONEDAS: SEMIÓTICAS DE LA INVISIBILIZACIÓN

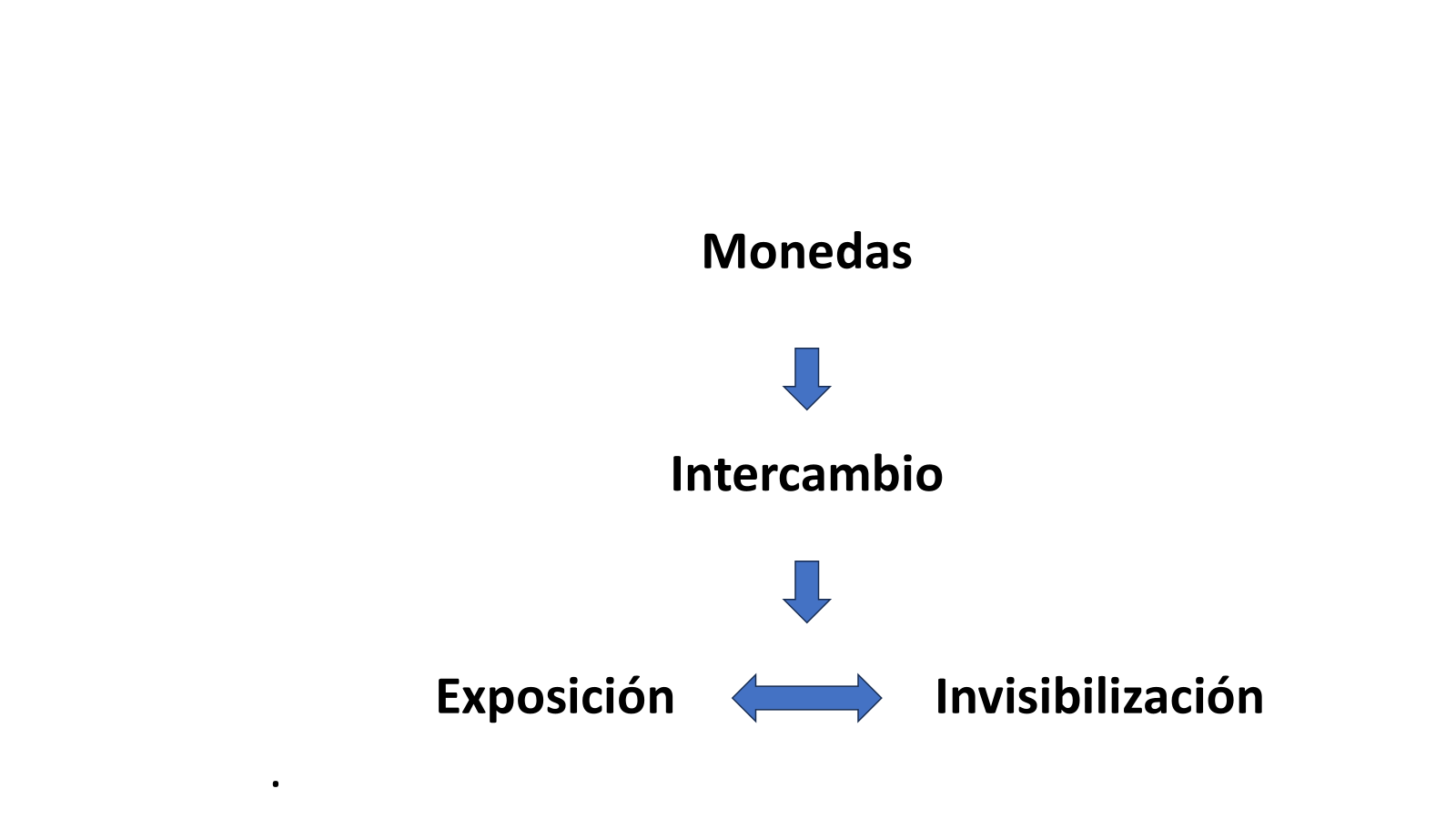

En general, las monedas viven su vida de signo entres formas: el intercambio, la colección y la exhibición museística. El intercambio se sitúa en una dialéctica constante entre exposición e invisibilización (Gráfico 1).

Gráfico

1.

La vida de signo de las monedas

Fuente:

Elaboración

propia.

En las colecciones numismáticas “aparece la moneda como una mercancía entre otras” (Foucault 1968, p. 169); es decir, como cualquier mercancía las monedas se compran, se almacenan y se venden o, en algunos casos, se truecan. En la exhibición museística se actualiza y difunde el valor histórico y estético de las monedas. Hoy la invisibilización la realizamos principalmente en los bancos o en cajas fuertes domésticas y más recientemente en las transacciones digitales, pero en algunos países latinoamericanos esas invisibilizaciones eran llamadas “entierros”: las monedas y billetes se enterraban en la casa o se emparedaban.

4.1. Las monedas: bacterias, hongos y virus

Otras de las significaciones asociadas con las monedas son las relativas a la higiene. Monedas y billetes son consideradas, especialmente después de la reciente pandemia de COVID-19, como portadoras de enfermedades. Investigadores de la Universidad de Nueva York habrían encontrado hasta 3.000 tipos de bacterias en los billetes. La Universidad de Oxford encontró 23.000 tipos de bacterias en monedas y billetes. Incluso monedas nuevas llegarían a tener hasta 2.400 bacterias, además de virus y hongos.

4.2.

Las monedas en la Corposfera

Las monedas no solo tienen una relación con la Rostrosfera basada en la representación de héroes, reyes, seres mitológicos o personajes populares. También forman parte de una relación de intercambio mítico, en el cual los ojos cumplen un papel fundamental. Los ojos, signos de una capacidad comunicativa extraordinaria, son expresivos de la vida; de la vida interior, pues “los ojos son las ventanas del alma”; y de la vida exterior, pues ven el mundo y al morir se cierran. Por ello las monedas se convierten también en símbolos de la muerte.

El ejemplo más conocido de la relación entre ojos y monedas está en la mitología griega, donde estas se colocaban en los ojos de los muertos o también como pago al barquero Caronte –el llamado óbolo de Caronte– para cruzar el río Styx y llegar al inframundo. En otras ocasiones se colocaba una moneda en la boca del muerto para evitar que su alma escape.

4.3.

La desertificación del rostro heroico

Tomo el término rostro heroico de una conferencia de Massimo Leone titulada “Semiótica del rostro heroico: el caso de José Gervasio Artigas” (Leone, 2019a). El problema con el retrato de Artigas, señala Leone, era que solo existía una versión indexical, hecha sobre el héroe mismo, aún con vida, pero en esa única versión Artigas aparece como un anciano, sin dientes, con un bastón, una versión poco identificable con los cánones que rigen la representación de un héroe guerrero. Sin embargo, como bien dice Leone, lo que importa más en la construcción del rostro del héroe no es su verdad indexical, sino el hecho que esta se convierta en verosimilitud icónica, y que ambas se transformen en eficacia simbólica. Una reflexión en cierto modo aplicable al caso del cuadro Miranda en la Carraca, realizado por Arturo Michelena en 1896 y para el cual el artista no utilizó la presencia física, indexical, del precursor de la independencia de Venezuela, sino que utilizó como modelo al escritor Eduardo Blanco, autor de la novela épica Venezuela Heroica (1883).

A partir de las reflexiones de Leone sobre el rostro heroico me he preguntado, ¿qué ocurre cuando un país substituye sus rostros y monedas por las de otro? ¿Cómo interpretar la sustitución de un rostro heroico por otro? ¿Cuáles valores surgen de los nuevos rostros acuñados en las monedas? ¿Cómo esas sustituciones afectan los procesos identitarios? Creo que podemos sugerir algunas respuestas a estas preguntas si analizamos los procesos de dolarización que ocurren o han ocurrido recientemente en América Latina.

4.4.

Dolarización oficial y dolarización de facto: la desaparición del

rostro republicano

Hoy encontramos dos formas de dolarización: la oficial y la de facto. Entre los nueve países que usan el dólar estadounidense como moneda oficial, hay cuatro latinoamericanos: El Salvador, Ecuador, Panamá y Puerto Rico. Los países que hoy, podría decirse, están dolarizados de facto son Argentina y Venezuela. En el caso de Ecuador, el dólar funciona junto con una escasa circulación del Sucre, la moneda oficial ecuatoriana desde 1884. Ecuador dolarizó su economía el 9 de enero de 2000.

La dolarización, tanto oficial como de facto, ha significado la aparición de nuevos rostros: se trata de una nueva semioeconomía en la cual los rostros de los héroes estadounidenses sustituyen los rostros de los héroes latinoamericanos. En Ecuador el rostro del Mariscal Antonio José de Sucre, libertador de ese país, ha sido sustituido por el rostro de Washington, Lincoln e, incluso, Kennedy. En el Museo Numismático de Quito está la historia de las monedas ecuatorianas y allí se explica el proceso de desertificación del rostro republicano, el del Mariscal Antonio José de Sucre, sustituido por los rostros de otros héroes.

4.5.

El perfil republicano vs. el perfil colonial

En el caso de Ecuador,

Se puede interpretar al abandono del sucre en favor del dólar como el producto de los efectos desestabilizantes de la dolarización parcial (…), de una difícil cohesión nacional, de un lobbying de la oligarquía de la Costa, de la quiebra de un modelo económico incapaz de resolver las consecuencias de la crisis de la deuda (…) y de la abdicación (…) de la clase política a finales de los años 1990. (Gastambide, 2010, p. 351)

En El Salvador, la moneda oficial, el Colón (1892), fue sustituida por la moneda estadounidense, lo mismo que en Panamá, cuya moneda oficial era el Balboa, aún de minoritario curso legal en ese país. Lo sorprendente de estos casos es que, a diferencia de Ecuador, tanto El Salvador como Panamá tenían monedas que no llevaban los rostros de sus héroes nacionales, sino de conquistadores españoles. Cristóbal Colón, en el primer caso, y Vasco Núñez de Balboa, en el segundo.

En el caso de Venezuela la dolarización de facto no es un fenómeno nuevo. Ya hubo una dolarización previa, pues, como bien dice Torrealba:

Disuelta en 1830 la Gran Colombia, la recién creada República de Venezuela no tenía una moneda oficial, la escasez de circulante se solventó con la introducción de monedas extranjeras en oro y plata, y fueron las monedas de Estados Unidos (…) las que se utilizaron para realizar las operaciones de compra y venta de bienes y servicios. Los pesos colombianos y los dólares estadounidenses eran bastante comunes para hacer toda clase de operaciones financieras, siendo la más popular de todas (…), la moneda de Oro de 20 dólares americanos. (Torrealba, 2024, s/p)

El régimen venezolano intentó renovar el rostro de sus monedas. Para ello, en 2010 se exhumó el cadáver de Simón Bolívar para “descubrir” el “auténtico” rostro de El Libertador para entonces acuñarlo. En la nueva imagen se cambió su tradicional perfil por un plano diagonal (Imagen 8).

Imagen

8. Moneda

de un bolívar incluida en el nuevo cono monetario establecido por el

Banco Central de Venezuela en 1921 con la nueva imagen de El

Libertador Simón Bolívar, donde ya no aparece de perfil y sus

rasgos faciales han sido modificados

Fuente:

Foto

tomada de Wikimedia Commons.

¿Es, acaso, gracias a las enormes capacidades comunicativas que los ojos cumplen que se decidió incluir los dos ojos en el nuevo cono monetario venezolano? La mirada aquí es capital y concuerda con el cambio de dirección de la mirada en el caballo que aparece en el escudo venezolano realizado en 2017.

5.

¿UNA NUEVA ROSTROSFERA MONETARIA?

Algunos países han comenzado a diseñar una nueva facialidad monetaria. El ex presidente de Estados unidos, Barack Obama ya había decidido reemplazar el rostro de Andrew Jackson, un esclavista, por el de la abolicionista de la esclavitud, Harriet Tubman, en los billetes de veinte dólares. Luego Donald Trump, en su primer gobierno, paralizó el proyecto, mientras Joe Biden supo plantear que continuará con él, aunque esos billetes no han aparecido aún.

Más de 30 países, excolonias británicas, usan en sus monedas el rostro de la reina Isabel II. En febrero de 2023 Australia decidió no incorporar la imagen del nuevo rey de Gran Bretaña en sus billetes de cinco dólares. La sustituirá por imágenes de la cultura y la historia indígenas. Carlos III aparecerá solo en las monedas. En 2022 Barbados desconoció a Isabel II como su “jefe de Estado”, eliminó su rostro en sus monedas y se convirtió en una república. En procesos similares están Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Granada, Jamaica y San Cristóbal y Nieves.

5.1.

La Rostrosfera: discurso monetario y nueva facialidad femenina

El gobierno de los Estados Unidos desarrolla actualmente el programa de acuñación de monedas con rostros femeninos, conocido como American Women Quarters Program, el cual incluye 20 rostros femeninos. Celia Cruz, la Reina de la Salsa, nacida en Cuba, será la primera afroamericana cuyo rostro aparecerá este año en una moneda estadounidense. A pesar de que el reverso de esas nuevas monedas conservará el rostro de George Washington, se trata de un cambio político y cultural de adaptación y reconocimiento. También Francia anunció en 2024 tres nuevos rostros femeninos en sus monedas de 10, 20 y 50 céntimos de euro: Joséphine Baker, Simone Veily Marie Curie.

También en Ecuador se han acuñado nuevas monedas que incluyen a varios expresidentes, artistas, escritores y deportistas, y también a Tránsito Amaguaña, una líderesa que desempeñó un papel histórico en las luchas por la tierra y los derechos indígenas en ese país. Un aspecto interesante es que ninguna de esas trece nuevas monedas, destinadas a convivir con el dólar, tiene imágenes de perfil. Todas tienen miradas diagonales, excepto la del futbolista Alberto Spencer, quien aparece de cuerpo entero. Ello evidencia una nueva concepción de la facialidad heroica en el discurso monetario y una nueva semiótica de la mirada, en la que los personajes dialogan con el usuario.

6.

FACIALIDAD, SEMIOSIS MONETARIAS E IDENTIDADES

Es imposible hablar de discurso monetario y no hablar de procesos identitarios. Desde hace algunas décadas se ha puesto en discusión la validez del concepto de identidad. Remotti, por ejemplo, lo considera lleno de “mythes, aussi misérables que stupides” (En Calame, 2020, p. 1)viii. Para Calame (2020), la identidad

se construit et se modifie de manière constitutivement anthropo-poiétique, c’est-à-dire dans une fabrication interactionnelle et culturelle de l’être humain avec ses proches, en particulier par la communication langagière, qui à l’évidence relève d’une sémiotique. (p. 1)ix

Para Karam (2004) las identidades sociales son “procesos socioculturales en constante construcción, en los cuales los sujetos de un grupo social interpelan el repertorio de signos de su universo de pertenencia” (p. 4); mientras que las representaciones sociales son

un conjunto de signos, narrativas y prácticas puestas en los contextos sociales y culturales en los que son interpelados por los sujetos concretos para configurar un sentido de pertenencia y otorgar determinadas significaciones a sus cursos de acción y redes sociales (es decir, su relación con otros sujetos y grupos sociales en el contexto más amplio de la ciudad, el país y el mundo). (p. 4)

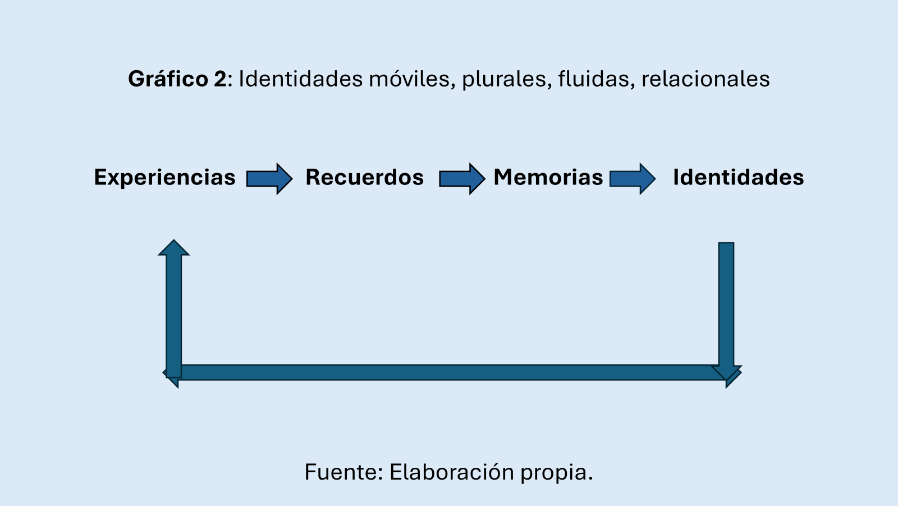

Para Borges (1974), “es sabido que la identidad personal reside en la memoria y que la anulación de esa facultad comporta la idiotez” (p. 364). Como la identidad personal también la identidad colectiva es móvil y fluida, plural, relacional y dinámica (Gráfico 2). Para encontrar la utilidad de ese concepto, debemos situarlo en la interacción dinámica:

Gráfico

2.

Identidades móviles, plurales, fluidas, relacionales

Fuente:

Elaboración propia.

Es en esa interacción dinámica de tiempos, espacios y sujetos donde se fraguan las identidades que se actualizan en la acción y en determinadas circunstancias. En ese sentido, la identidad es un constructo situado: está atado a los contextos, pero tiene siempre un núcleo común que le permite atravesar el tiempo. Como dice Borges, “la contradicción del tiempo que pasa y de la identidad que perdura” (p. 857).

El discurso monetario es un anclaje en el devenir de la historia y genera mecanismos de memoria, pertenencia e identidades. Foucault (1968) lo expresaba así: “La moneda es una memoria sólida” (p. 180). Los romanos, hacia la mitad del siglo II a.C., definen su primera identidad monetaria utilizando en sus monedas a los gemelos Cástor y Póluz, semidioses hijos de Zeus (Finetti, 2014).

6.1.

Facialidad y semiosis monetarias

En los procesos semioeconómicos contemporáneos las fuertes simbologías republicanas que las monedas representaban han cedido a las pragmáticas económicas y muchos de esos rostros familiares han desertado y cedido su espacio a los rostros estadounidenses.

Para responder a la pregunta formulada antes, creo que la moneda estadounidense es percibida como rodeada de valores semánticos socializados, tales como “fortaleza”, “valor”, “modernidad”, “permanencia”, connotaciones positivas que favorecen la receptividad ciudadana. Cercanía, contacto e invisibilización son parte de la contextualidad monetaria. Higiene, direccionalidades, formas y materialidades caracterizan las semiosis monetarias y en particular la facialidad que compone las Rostrosferas.

6.2.

Monedas sin rostros: ¿culturas sin identidad?

La sustitución de los rostros heroicos parece alcanzar su desertificación plena con los nuevos símbolos monetarios: las criptomonedas, monedas digitales o virtuales que son independientes de los bancos centrales y de los gobiernos. Las más conocidas son el Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, pero ya hay más de 10.000 criptomonedas. Se trata de monedas sin la materialidad que las caracterizó siempre, pero, sobre todo, son monedas sin rostros. Se trataría de un paso más hacia la universalización de la cultura monetaria y hacia las des-identidades locales. Hacia la uniformización y homogeneización planetaria.

7.

CONCLUSIONES: OTROS ROSTROS HEROICOS

En la desertificación del rostro heroico, en esa pérdida y resignación de nuestra facialidad monetaria, parecieran cumplirse los versos del gran poeta venezolano Rafael Cadenas (s/f), premio Cervantes 2023, cuando decía:

Tuve

que esconder

el rostro,

volverme

huidizo,

callar,

acallar

Otros rostros heroicos han comenzado a ocupar nuestros espacios monetarios; la culminación, tal vez, de nuevas conquistas y colonizaciones, de nuevas formas de poder y dominación, pues, como dice Pérez (1986), “le discours monétaire, par les possibilités qu’iloffre à qui en contrôleou en détient la production, (…) s'affirmecomme un outilimportant de domination et de pouvoir” (p. 391)x. (Gráfico 3).

Gráfico

3. El

proceso de colectivización

Fuente:

Elaboración propia.

Esas nuevas conquistas y colonizaciones parecen seguir un proceso muy parecido a los procesos culinarios. En los grandes centros comerciales del mundo hoy vemos los mismos almacenes, las mismas marcas, los mismos restaurantes y solo una minoría local resiste la homogeneización del mundo.

Uno de los aspectos más interesantes en la facialidad monetaria reciente es la presencia de una nueva concepción de la heroicidad y una nueva semiótica de las miradas. Los rostros de nuevos héroes sociales –líderes indígenas, escritores, artistas– ocupan los espacios del discurso monetario y reivindican su papel en la vida social y cultural de los países. Nuevas miradas comunican una pérdida de la solemnidad heroica en beneficio de una cotidianidad y comunicabilidad más relacional, más social, más cercana a los usuarios. A diferencia de los rostros gigantes (Leone, 2019b), los rostros de las monedas son pequeños, generalmente excluyen el cuerpo completoxi, y, sin embargo, tienen una gran eficacia simbólica (Lévi-Strauss, 1949).

Para terminar, retomaré una vez más a Borges (1974). En su cuento El Zahir, decía que “no hay moneda que no sea símbolo de las monedas que sin fin resplandecen en la historia y la fábula” (pp. 590 y 591). Más aún, el gran escritor argentino al hablar de esa moneda, el Zahir, que es “obsesiva, notoria, visible, manifiesta, incapaz de pasar desapercibida”, nos dirá: “Quizá yo acabe por gastar el Zahir a fuerza de pensarlo y de repensarlo; quizá detrás de la moneda esté Dios” (p. 595).

REFERENCIAS

Arévalo González, A. (2010). Interpretación y posibles usos de la moneda en la necrópolis tardo- púnica de Gadir. Mainake, XXXII(I), 15-36. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3643332

Artieda Rojas, J. R., Mera Andrade, R. I., Muñoz Espinoza, M. S. & Ortiz Tirado, P. S. (2017). El trueque como sistema de comercialización. Desde lo ancestral a lo actual. UNIANDES EPISTEME: Revista de Ciencia, Tecnología e Innovación, 4(3), 288-300. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6756265

Barthes, R. (1964). Rhétorique de l'image. En Communications, 4, 40-5. https://doi.org/10.3406/comm.1964.1027

Borges, J. L. (1974). Obras Completas 1923-1972. Emecé.

Braudel, F. (1984). Civilización material \ economía y capitalismo, siglos XV-XVIII. Alianza Editorial.

Cadenas, R. (s/f). Material de lectura. Universidad Nacional Autónoma de México.

Calame, C. (2020). La question de l’identité: pour une sémiotiqueéco-anthropologique. Actes Sémiotiques, (123). https://doi.org/10.25965/as.6422

Carbajal Fernández, A. (2021). Iconografía e identidad nacional en la serie numismática Riqueza y Orgullo del Perú. Tesis de grado, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Perú.

Finetti, F. (2014). La representación del cuerpo en la iconografía numismática mediterránea occidental. El caso de las monedas del reino de Italia en el siglo XX. 1900-1943. Tesis doctoral, Universidad de Barcelona, España.

Finol, J. E. (2014). Antropo-Semiótica y Corposfera: Espacio, límites y fronteras del cuerpo. Opción 74, 154-171.

Finol, J. E. (2015). La Corposfera. Antropo-semiótica de las cartografías del cuerpo. CIESPAL Ediciones.

Finol, J. E. & Finol, D. E. (2021). La rostrosfera: mediatizaciones entre lo analógico, lo real y lo digital. deSignis, 1, 11-23.

Finol, J. E. (2021). On the Corposphere. Anthroposemiotics of the body. De Gruyter Mouton.

Finol, J. E. (2022). La Corposfera: Rostro y pasiones, identidades y alteridades. En Barbotto, S., Leone, M. & Voto, C. (Editores), Rostrosferas de América Latina: Culturas, traducciones y mestizajes (pp. 13-29). Università degli Studi di Torino-FACETS.

Flores Delgado, A. (2013). Rituales y creencias en torno a la muerte en Santa Cruz Analco, Puebla. Vita Brevis, 2(3), 1-13.

Foucault, M. (1996). Las palabras y las cosas. Siglo XXI Editores.

Gastambide, A. (2010). El camino hacia la dolarización en Ecuador. FLACSO.

Goffman, E. (1955). On Face-Work. Psychiatry, 18(3), 213-231. https://doi.org/10.1080/00332747.1955.11023008

Holoplex (2018). Money and Semiotics. https://steemit.com/money/@holoplex/money-and-semiotics

Karam T. (2004). El cuarto modelo de la enseñanza en las ciencias de la comunicación. Global Media Journal, 1(2), 1-6. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=68710209

Le Breton, D. (2010). Rostros. Letra Viva.

Leone, M. (2019a). Rostros populares, rostrospopulistas: para unasemiótica de la efigieheroica (el caso de José Gervasio Artigas).deSignis, 31, 171-179. http://dx.doi.org/10.35659/designis.i31p171-179

Leone, M. (2019b). The Semiotics of the Face in Digital Dating: A Research Direction. In Digital Age in Semiotics and Communication, 2, 18-40.

Leone, M. (2021). Mala cara: normalidad y alteridad en la percepción y en la representación del rostro humano. Signa, 30, 191-211. https://doi.org/10.5944/signa.vol30.2021.29305

Leone, M. (2023). Semioética del rostro. En Voto, C., Soro, E., Fernández, J. L. &Leono, M. (editores), Rostrotopías. Mitos, narrativas y obsesiones de las plataformas digitales (pp. 207-230). Aracne.

Leone, M. (2024). The Right Face of Food. Signata, 15. https://doi.org/10.4000/127wp

Lévinas, E. (1977). Totalidad e infinito. Ensayo sobre la exterioridad. Sígueme.

Lévi-Strauss, C. (1949). Antropología Estructural. Paidós.

Lévi-Strauss, C. (1955). El estudio estructural del mito. Journalof American Folklore, 68, 428-555.

Lotman, I. (1996). La semiosfera. Ediciones Cátedra.

Marías, J. (1970). Antropología Metafísica. Revista de Occidente.

Merino, M. (2017). La Revolución Neolítica: ¿Por qué adoptar la agricultura y una forma de vida sedentaria? https://www.researchgate.net/publication/327837708_La_Revolucion_Neolitica_por_que_adoptar_la_agricultura_y_una_forma_de_vida_sedentaria

Paredes, Y. (2001). Lectura semiótica de cuatro monedas chilenas. Revista electrónica: Documentos Lingüísticos y Literarios UACh, 24-25, 37-44. http://revistadocumentosll.cl/index.php/revistadll/article/view/291/433

Pérez, Ch. (1986). Monnaie du pouvoir. Pouvoir de la monnaie. Une pratique discursive originale: le discours figuratif monétaire. Annales littéraires de l'Université de Besançon, 332. https://www.persee.fr/doc/ista_0000-0000_1986_mon_332_1

Pérez, L. (2018). Providencia: “la isla del olvido”, que devora hombres y megaproyectos. Tu Reporte. https://tureporte.com/providencia-la-isla-del-olvido-devora-hombres-proyectos/

Rastier, F. (2004). Deniers et Veau d'or: des fétiches à l'idole. http://www.revue-texto.net/Inedits/Rastier/Rastier_Deniers.html

Rosato, G. C. (2014). Spunti di iconologia. La zecca di Roma e Giunone Moneta. Humana per nummos perquiro: studio le vicende umane attraverso le monete. L'altra faccia della medaglia, 4-21. https://doi.org/10.31219/osf.io/k8d34

Torrealba, L. (2024). La Morocota Venezolana. Monedas de Venezuela. https://www.monedasdevenezuela.com/monedas/la-morocota-venezolana/

Valverde Ayuso, J. & Pérez García, E. (2021). Las treinta monedas de Judas. Desperta Ferro.

Vargas, N. (2022). Más de 50% de los rostros en las monedas del mundo son de monarcas o políticos. La República. https://www.larepublica.co/globoeconomia/mas-de-50-de-los-rostros-en-las-monedas-del-mundo-son-de-monarcas-o-politicos-3474666

Westhoff, E. (2013). The Diagonal Method. https://media.srbijafoto.rs/2013/10/Diagonal-Method.pdf

*

Contribución de autoría: la conceptualización y el desarrollo

integral del artículo es obra del autor.

* Nota: el Comité Académico de la revista aprobó la publicación del artículo.

* El conjunto de datos que apoya los resultados de este estudio no se encuentran disponibles para su uso público. Los datos de la investigación estarán disponibles para los revisores, si así lo requieren.

![]()

Artículo publicado en acceso abierto bajo la Licencia Creative Commons - Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

IDENTIFICACIÓN

DEL AUTOR

José

Enrique Finol. Posdoctorado

en Semiótica y Antropología por la Indiana

University

(Estados

Unidos). Doctor en Ciencias de la Comunicación –mención

Semiótica– por la École des Hautes Études en Sciences Sociales

(Francia). Licenciado en Letras por la Universidad del Zulia

(Venezuela). Profesor Emérito, Universidad del Zulia. Es autor de

más de 130 artículos publicados en revistas arbitradas y de siete

libros, entre ellos: El

Neo-Analfabetismo,

Capillitas

a la orilla del camino: una microcultura funeraria

–junto con David E. Finol– (1993, Universidad del Zulia), y On

the Corposphere. Anthroposemiotics of the body

(2021, de Gruyter Mouton). Fue investigador asociado en la Indiana

University

e

investigador de tiempo completo en la Universidad de Lima (Perú). Ha

dictado cursos en México, España, Italia, Uruguay, Perú, Colombia,

Ecuador y Bolivia. Sus líneas de investigación actuales transitan

los siguientes espacios disciplinares: Antropo-semióticas del

cuerpo, Semióticas del espacio, Semióticas de la publicidad y

Semióticas del discurso literario. Editor-Fundador de la revista

científica Opción.

Ha recibido varios premios de investigación científica y fue

distinguido con el título de Doctor Honoris

Causa

por la Universidad del Zulia.

i Algunas de las ideas expuestas en el presente trabajo fueron presentadas en el simposio internacional “Rostros colectivos, diversidad común”, organizado por la Università degli Studi di Torino (Italia) y la Universidad Católica Andrés Bello (Venezuela), Caracas 29 de febrero-2 de marzo de 2024, un proyecto financiado por el Consejo Europeo de Investigación (CEI) en el marco del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea (Acuerdo de subvención 819649-FACETS). Agradezco a los organizadores, en especial a Massimo Leone, por la invitación a participar en tan importante evento.

ii NdE: “La moneda es un objeto cultural complejo, a la vez herramienta, símbolo y obra de arte”.

iii “La adopción de la agricultura en el Neolítico es, sin duda, uno de los acontecimientos más importantes y de mayor trascendencia ocurridos en la historia del ser humano como especie. La aparición y posterior expansión de la agricultura por distintas áreas del planeta se estima que tuvo lugar hace unos 10.000 a 5.000 años aproximadamente” (Merino, 2017, s/p).

iv “SL, empresa internacional especializada en el trueque, que permitió a Brasil y México realizar negociaciones y canje entre el petróleo mexicano y productos brasileños por el valor de 1000 millones de dólares, otra organización que desarrolla el “cambalache” es Red Global de Trueque, empresa Argentina con millones de usuarios a nivel mundial que busca utilizar el intercambio como una manera de ayudar a personas a deshacerse de cosas no necesarias a cambio de artículos de su interés” (Artieda Rojas et al., 2017, p. 290).

v NdE: “El historiador Livio relata (Ab Urbe condita, VI, 20, 13) que la primera ceca romana se había levantado en la cima septentrional de la colina Capitolina, el Arx: allí se alzaba el templo de Giunone Moneta (aedes Iunonis Monetae), pero la ubicación precisa sigue siendo desconocida. En efecto, en la colina Capitolina se veneraba a Giunone con la epíclesi «Moneta», es decir, la amonestadora; y el atributo de la diosa acabó identificando aquel lugar con el espacio destinado a la acuñación y, por extensión, con el producto mismo”.

vi “Tenemos constancia arqueológica en Grecia del ritual consistente en depositar una moneda en la boca del fallecido de manera muy puntual en momentos avanzados del siglo V a.C. y durante el IV a.C., pero esta tradición no parece haber alcanzado cierto grado de popularidad hasta época helenística, en la que se encuentra en las tumbas de lugares tan distantes como Grecia, la Magna Grecia, Sicilia o Etruria. Con la expansión del Imperio romano, el fenómeno alcanza aún mayor extensión, constatándose en regiones hasta entonces periféricas del mundo clásico” (Arévalo González, 2010, p. 17).

vii Una conseja muy popular afirma que las treinta monedas recibidas por Judas aún existen y se encuentran en varios países: Son varios los lugares que afirmaban tener en su posesión alguna de las 30 monedas de Judas (…) Junto a España, Alemania, Brasil, Colombia, Francia, Italia, Perú, Portugal y Venezuela también sostienen que cuentan con alguna de estas monedas. Más llamativo es el caso de la Catedral de Zacatecas, en México, que afirma tener en su posesión nada menos que siete monedas (Valverde Ayuso & Pérez García, 2021).

viii NdE: “Mitos, tan miserables como estúpidos”.

ix NdE: “Se construye y modifica de un modo intrínsecamente antropo-poiético, es decir, en una construcción interaccional y cultural del ser humano con quienes le rodean, en particular a través de la comunicación lingüística, que es claramente una cuestión de semiótica”.

x NdE: “El discurso monetario, a través de las posibilidades que ofrece a quienes controlan o poseen su producción, (...) se afirma como una importante herramienta de dominación y poder”.

xi Para un extenso análisis de la representación del cuerpo en las monedas en la Italia del siglo XX, véase: Finetti (2014).