Características cuantitativas del habla docente en situaciones de enseñanza presenciales y virtuales en el jardín maternal y de infantes

Quantitative characteristics of teacher speech in face-to-face and virtual teaching situations in kindergarten and preschool

Características quantitativas da fala do professor em situações de ensino presencial e virtual na educação infantil

DOI:

https://doi.org/10.18861/cied.2025.16.2.4029

María

Ileana Ibañez

CIIPME -

CONICET

Argentina

mariaileana86@gmail.com

https://orcid.org/0000-0001-6919-0840

Celia

Renata Rosemberg

CIIPME - CONICET

IICE -

UBA

Argentina

crrosem@hotmail.com

https://orcid.org/0000-0002-5343-5652

Florencia

Alam

CIIPME -

CONICET

Argentina

florenciaalam@gmail.com

https://orcid.org/0000-0002-3893-7873

Maia

Migdalek

CIIPME -

CONICET

Argentina

maiamigdalek@gmail.com

https://orcid.org/0000-0001-5040-6453

Recibido:

11/12/24

Aprobado: 03/04/25

Cómo

citar:

Ibañez, M. I., Rosemberg, C. R., Alam, F., &

Migdalek, M. (2025). Características

cuantitativas del habla docente en situaciones de enseñanza

presenciales y virtuales en

el jardín maternal y de infantes. Cuadernos

de Investigación Educativa,

16(2).

https://doi.org/10.18861/cied.2025.16.2.4029

El presente trabajo se centra en el estudio de situaciones de enseñanza presenciales y virtuales en el jardín maternal y de infantes (salas de dos y tres años). En el análisis se considera la configuración de los intercambios conversacionales entre las maestras y los niños —las emisiones docentes se dirigen a un grupo de niños o a niños individuales—, atendiendo a la relación entre estas distintas formas de organización de los intercambios y las características del vocabulario del habla de las docentes (volumen de habla y diversidad léxica). Mediante una estrategia metodológica cuantitativa, se analizaron dos corpus registrados en jardines maternales y de infantes de la Ciudad de Buenos Aires: un corpus de situaciones presenciales (Rosemberg et al., 2003-2014) y un corpus de situaciones virtuales (Ibañez & Rosemberg, 2020). Los resultados mostraron que en la presencialidad las maestras emplearon un mayor volumen de habla y mayor diversidad léxica al dirigirse a un solo niño y en menor medida a grupos de niños. Por su parte, en la virtualidad las maestras emplearon mayor volumen de habla y mayor diversidad léxica al dirigirse al grupo de niños y en menor medida a un solo niño. Estos resultados proporcionan evidencia relevante para el diseño de estrategias pedagógicas que promuevan el desarrollo lingüístico infantil en los entornos virtuales y presenciales.

Palabras clave: configuraciones de intercambio, volumen de habla, diversidad léxica, nivel inicial, presencialidad, virtualidad.

This paper analyzes face-to-face and virtual teaching situations in kindergarten and infant school (2 and 3 year old classrooms). The analysis considers the configuration of conversational exchanges between teachers and children ―teachers' utterances are addressed to a group of children or to individual children―, taking into account the relationship between these different forms of organization of exchanges and the characteristics of the teachers' speech vocabulary (speech volume and lexical diversity). Using a quantitative methodological strategy, two corpora recorded in kindergartens and infant school in the City of Buenos Aires were analyzed: a corpus of face-to-face situations (Rosemberg, Stein, Migdalek, 2003-2014) and a corpus of virtual situations (Ibañez & Rosemberg, 2020). The results showed that in face-to-face situations, teachers tended to use a greater volume of speech and greater lexical diversity when addressing a single child and to a lesser extent when addressing groups of children. In the virtual setting, teachers tended to use a greater volume of speech and greater lexical diversity when addressing the group of children and to a lesser extent when addressing a single child. These results provide relevant evidence for the design of pedagogical strategies that promote children's linguistic development in virtual and face-to-face environments.

Keywords: exchange configurations, volume of speech, lexical diversity, kindergarten, in-person, virtuality.

Este trabalho analisa situações de ensino presencial e virtual na educação infantil (salas de 2 e 3 anos). A análise considera a configuração das interações conversacionais entre as professoras e as crianças ―as declarações das professoras são dirigidas a um grupo de crianças ou a crianças individualmente―, levando em conta a relação entre essas diferentes formas de organização das interações e as características do vocabulário das professoras (volume de fala e diversidade lexical). Utilizando uma estratégia metodológica quantitativa, foram analisados dois corpora registrados em creches e jardins de infância da cidade de Buenos Aires: um corpus de situações presenciais (Rosemberg, Stein, Migdalek, 2003-2014) e um corpus de situações virtuais (Ibañez & Rosemberg, 2020). Os resultados mostraram que, no ensino presencial, as professoras tendem a utilizar maior volume de fala e maior diversidade lexical ao se dirigirem a uma única criança e, em menor grau, a grupos de crianças. Por sua vez, na virtualidade as professoras tendem a utilizar um maior volume de fala e uma maior diversidade lexical quando se dirigem ao grupo de crianças e, em menor medida, a uma única criança. Estes resultados fornecem evidências relevantes para o desenho de estratégias pedagógicas que promovam o desenvolvimento linguístico infantil em contextos virtuais e presenciais.

Palavras-chave: configurações de interação, volume de fala, diversidade lexical, jardim de infância, presença, virtualidade.

Las investigaciones centradas en las interacciones lingüísticas en Nivel Inicial analizaron, principalmente, intercambios naturales donde los participantes comparten una situación presencial (Perry et al., 2018; Strasser et al., 2018; Migdalek et al., 2020; Hadley et al., 2023, entre muchos otros). La mayoría de estas investigaciones abordaron el estudio del habla docente dirigida al niño (input lingüístico), examinando la cantidad total de palabras a las que los niños están expuestos en las situaciones de enseñanza, como así también a la diversidad de vocabulario, es decir, al número de palabras distintas que tienen la oportunidad de aprender (Soderstrom & Witterbolle, 2013; Pizarro et al., 2019; Farrow et al., 2020).

Algunos de los estudios se centraron en el análisis de los intercambios lingüísticos considerando las características que les imprime el objetivo de la actividad que se desarrolla en la sala (Ibañez et al., 2018; Strasser et al., 2018; Migdalek et al., 2020; Casla et al., 2024, entre otros). Sin embargo, son escasos aquellos que han considerado las diferencias en la cantidad y la calidad del habla docente en función de la configuración del intercambio. No obstante, las diferencias en la cantidad de habla dirigida a grupos de niños o a niños individuales puede implicar diferencias en las oportunidades que los pequeños tienen de aprender palabras y ampliar sus oportunidades de desarrollo léxico (Turnbull et al., 2009; Torr & Pham, 2016; Ibañez et al., 2021). En efecto, como evidenciaron diversas investigaciones, las secuencias de turnos entre niños y maestras tienen un impacto positivo en el desarrollo del lenguaje infantil, en particular en el aprendizaje de vocabulario. Cuando una maestra se involucra contingentemente en una conversación con un niño, aumenta la atención infantil a sus enunciados, brindándole la oportunidad de conocer y usar nuevas palabras (Rosemberg & Silva, 2009; Perry et al., 2018). Esto es especialmente relevante, ya que estudios previos han demostrado que el aprendizaje del vocabulario que tiene lugar en los años preescolares constituye la base para el aprendizaje posterior de la alfabetización (Dickinson & Smith, 1994; Biemiller, 2006; Rosemberg et al., 2012). La amplitud del vocabulario permite a los niños comprender mejor los textos orales y expresar sus ideas con precisión y claridad en los intercambios (Rosemberg et al., 2012). Además, un vocabulario extenso facilita la formación de representaciones de significado flexibles, interconectadas y de fácil recuperación, lo cual impacta positivamente en la comprensión lectora (Biemiller, 2006). Asimismo, contribuye al desarrollo de la conciencia fonológica, favoreciendo así el acceso al sistema de escritura (Rosemberg et al., 2012).

La mayoría de los trabajos mencionados tomaron como objeto de estudio el lenguaje en las interacciones maestra-niños en salas de cuatro y cinco años; en buena medida por las implicancias que estas interacciones pueden tener en la transición a primer grado de la escuela primaria (Ibañez et al., 2021). Pocos trabajos se ocuparon específicamente de las propiedades del lenguaje en situaciones de interacción en jardines maternales y de infantes con niños de hasta 36 meses de edad (Soderstrom & Witterbolle, 2013; Perry et al., 2018; Ibañez et al., 2021; Casla et al., 2024).

Es importante notar que no se registran investigaciones que aborden de manera sistemática el estudio de las interacciones lingüísticas naturales de modalidad virtual en las que participen niños pequeños y sus maestras. El estudio de estos intercambios tiene, no obstante, especial relevancia si se considera que el contexto de pandemia por COVID-19 dio lugar a que las instituciones de Nivel Inicial implementaran situaciones de enseñanza en modalidad virtual para garantizar la continuidad pedagógica y la comunicación de los niños con sus pares y docentes (Álvarez-Herrero et al., 2021). Algunos trabajos estudiaron, mediante cuestionarios online, las formas de comunicación desarrolladas por las docentes (Alvarez-Herrero et al., 2021; Olmedo et al., 2022, entre otros). Sin embargo, no se ha considerado el estudio sistemático de las interacciones lingüísticas entre docentes y niños en situaciones naturales de videollamadas, a pesar de que estudios en otros niveles educativos evidenciaron que las características de las aplicaciones de videoconferencia estimulan la participación y la comunicación promoviendo variadas oportunidades de enseñanza y aprendizaje (González Sánchez, & Hernández Serrano, 2008; Wu et al., 2022).

Por consiguiente, en este estudio nos proponemos contribuir al conocimiento de las características del lenguaje en las secuencias conversacionales donde las maestras se dirigen a diferentes configuraciones de intercambio (grupo de niños o niño individual), en actividades de enseñanza que tuvieron lugar en modalidad presencial y virtual, en tanto que cada una de ellas puede propiciar distintas oportunidades de desarrollo lingüístico. Con este objeto, en primer lugar, revisamos las investigaciones antecedentes que analizaron las interacciones entre niños y maestras en las actividades del jardín maternal y la sala de tres años del jardín de infantes de modalidad presenciali, así como aquellas que estudiaron las características de las interacciones mediadas por tecnologías de las que participan niños de hasta tres años. En segundo lugar, presentamos las preguntas específicas que guían el análisis y los resultados de este estudio.

El

lenguaje de las maestras en el jardín maternal y la sala de tres

años de modalidad presencial

Entre las investigaciones que abordaron las interacciones entre niños y maestras en el jardín maternal, algunos trabajos estudiaron las propiedades léxicas del habla docente en función de las actividades que se desarrollaban en las salas. Por ejemplo, al analizar situaciones de interacción en las que participaban niños de entre 12 y 29 meses, Soderstrom & Witterbolle (2013) evidenciaron que el volumen de palabras docentes variaba en las distintas actividades: durante las situaciones de lectura de cuentos y juego organizado los niños tenían la oportunidad de escuchar una mayor cantidad de vocabulario que en el juego libre, merienda o cuidado personal. Asimismo, los resultados del estudio de Perry et al. (2018) en una sala de dos años mostraron que durante actividades “estructuradas” (lectura de cuentos, ronda y juego organizado), las maestras emitían un mayor número de palabras que durante las actividades “no estructuradas” (merienda, juego y cuidado personal). Como señaló Ibañez et al. (2018) al analizar situaciones de merienda y de juego libre en una sala de un año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), las diferencias en la cantidad de vocabulario a que se hallan expuestos los niños pueden atribuirse al objetivo y la estructura que asumen las distintas actividades. En la merienda, las maestras emiten una mayor cantidad de palabras que en el juego libre. Sin embargo, la diversidad léxica —la proporción de palabras distintas— es semejante en ambos tipos de actividades.

Marinac et al. (2000) analizaron las diferencias en la diversidad léxica del habla docente durante actividades cotidianas de jardines australianos, en función de si los niños tenían dos o tres años de edad. Para ello, consideraron distintas categorías semánticas del Inventario de Desarrollo Comunicativo de MacArthur (MCDI) que incluye, según Fenson et al. (1991), palabras que las docentes dirigen frecuentemente a los niños del rango etario estudiado: animales, colores, conectores, acciones, entre otras. Observaron que las maestras empleaban un número mayor de términos conectores con los niños de tres años que con los de dos años. Es probable que al interactuar con niños mayores las docentes produzcan frases más complejas en las que incluyen conectores como “porque” y “entonces”, sintonizándose a las mayores capacidades lingüísticas de esos niños; ello, a la vez, podría incentivar una mayor complejidad sintáctica en el lenguaje productivo infantil.

La interrelación entre las oportunidades que los niños tienen de participar en intercambios con las maestras, el tamaño del grupo y las características lingüísticas que adoptan las emisiones docentes en situaciones de enseñanza en jardines maternales y salas de tres años fue objeto de escasos estudios (Schaffer & Liddell, 1984; Pellegrino & Scopesi, 1990; Cicognani & Zani, 1992; Torr & Pham, 2016; Ibañez et al., 2021). Algunos de ellos analizaron el habla que las maestras dirigían a los pequeños durante situaciones diseñadas y elicitadas por los investigadores, con el objeto de observar las interacciones docentes en el marco de configuraciones grupales predeterminadas (Schaffer & Liddell, 1984; Cicognani & Zani, 1992; Pellegrino & Scopesi, 1990). Por ejemplo, Schaffer & Liddell (1984) examinaron las interacciones lingüísticas entre maestras y niños durante situaciones de juego desarrolladas en dos condiciones:

diádica (docente - un niño) y

poliádica (docente - cuatro niños).

Los resultados mostraron que, si bien en las sesiones poliádicas las maestras producían mayor cantidad de habla, la proporción de habla que le dirigían a cada niño individualmente era menor que en la condición diádica. En efecto, en la interacción con grupos de niños, las docentes deben atender a las diversas demandas infantiles. Ello genera menos oportunidades de interacciones uno a uno, que puedan prolongarse en episodios de intercambios en los que, en turnos de habla sucesivos, maestra y niño atiendan conjuntamente a un mismo objeto o tema de conversación. Dichos intercambios han mostrado un importante impacto en el desarrollo del lenguaje infantil (Rosemberg & Silva, 2009; Perry et al., 2018). Los mismos resultados hallaron Cicognani & Zani (1992) al estudiar en el jardín maternal situaciones inducidas de juego en dos condiciones:

díadas (maestra - un niño) y

grupo (maestra - tres niños).

Entre las escasas investigaciones que estudiaron las características de las interacciones lingüísticas según el tamaño del grupo en situaciones naturales, Ibañez et al. (2021) abordaron la configuración de los intercambios conversacionales en actividades videofilmadas en salas de dos años: juego, desayuno, preparación de pan y dibujo. El análisis inductivo permitió determinar tres configuraciones grupales: las maestras le hablaban a un grupo grande (ocho niños o más), a un grupo pequeño (entre dos y siete niños) y a un solo niño. Más de la mitad de las intervenciones docentes estaban dirigidas a niños individuales, en segundo lugar, al grupo grande y, en escasas ocasiones, a grupos pequeños. Cuando se dirigían a niños individuales, empleaban una mayor diversidad léxica que cuando se dirigían al grupo grande o pequeño. Sin embargo, cuando se controló el volumen de palabras producidas por las docentes, se evidenció que el grado de diversidad léxica de su discurso era similar en todas las configuraciones grupales. Estos aspectos fueron tratados de modo incipiente por Torr & Pham (2016), quienes analizaron cualitativamente las interacciones entre maestras y niños del jardín maternal. Sus registros audiovisuales demostraron que el tamaño del grupo es uno de los factores centrales que influye en el lenguaje docente: durante las actividades, las educadoras tienen pocas ocasiones para mantener conversaciones con los niños de forma individual antes de que otros niños se unan a la díada. Deben interactuar con rapidez con distintos niños, a fin de atender sus diversas necesidades e intereses. Ello podría dar cuenta del empleo de un lenguaje simple y directivo, que no aliente la colaboración infantil en la producción conjunta de conversaciones.

Las

interacciones lingüísticas mediadas por tecnologías de las que

participan niños pequeños

Los estudios que abordaron las experiencias lingüísticas tempranas mediadas por tecnologías analizaron, principalmente, las oportunidades que pueden brindar para el aprendizaje infantil de vocabulario, considerando las características de la modalidad virtual (sincrónico/asincrónico) y el tipo de intervención de los adultos. Se trata de estudios en situaciones experimentales o cuasiexperimentales en los que padres o investigadores interactúan con niños pequeños (Myers et al., 2017; Strouse et al., 2018; Gaudreau et al., 2020, entre otros). Algunos de estos estudios, centrados en las interacciones sincrónicas, mostraron que las videollamadas configuran un medio visual socialmente contingente que facilita la comunicación entre niños y adultos, favoreciendo el aprendizaje lingüístico infantil (Glick et al., 2022).

Escasas investigaciones analizaron situaciones naturales de videollamadas de las que participan niños pequeños en el entorno del hogar (Ames et al., 2010; Busch, 2018; Rosemberg et al., 2021; Franco Accinelli et al., 2023). Por ejemplo, Ames et al. (2010) observaron a familias con niños de entre un año y diez años mientras mantenían llamadas virtuales con familiares. Descubrieron que los adultos conectados a través de la virtualidad andamiaban la participación infantil, ajustando la velocidad y prosodia del habla que dirigían a los niños, animándolos a “tomar la palabra” y manteniendo temas de conversación que retomaban sus intereses. Durante estos intercambios, los adultos que acompañaban presencialmente a los niños intervenían para repetir las preguntas de los adultos conectados virtualmente o para guiar las acciones y respuestas infantiles.

Algunos de estos trabajos analizaron situaciones videofilmadas en hogares de niños pequeños durante el aislamiento y distanciamiento social necesario para el control de la pandemia por COVID-19. Por ejemplo, Rosemberg et al. (2021) analizaron las oportunidades para el desarrollo del vocabulario y del discurso infantil que brindaban interacciones mediadas a través de dispositivos electrónicos, donde participaban cotidianamente niños de dos a seis años. Se evidenció que un 72 % de las situaciones eran sincrónicas e iniciadas por el niño o por otro participante, con objetivos lúdicos o comunicativos; o bien, eran parte de situaciones generadas por los jardines de infantes. En estos episodios, las respuestas de los interlocutores conectados virtualmente estaban conformadas por una mayor cantidad y diversidad de palabras que las de los niños. Por su parte, Franco Accinelli et al. (2023) analizaron situaciones de interacción por videollamadas en las que niños pequeños narraban a familiares sus experiencias cotidianas. Observaron que, durante estos intercambios, los interlocutores virtuales expresaban mayor cantidad de emisiones, mientras que el adulto que compartía la situación presencial con el pequeño expresaba menor cantidad.

Configuraciones

de intercambio y habla docente: un estudio comparativo según la

modalidad (presencial /virtual)

Este estudio está motivado por las investigaciones que muestran que las experiencias interaccionales y lingüísticas de las que participan niños pequeños en el jardín maternal y de infantes pueden resultar particularmente importantes para el desarrollo temprano del lenguaje (Marinac et al., 2000; Perry et al., 2018) y por aquellas que consideran que diferentes configuraciones de los intercambios pueden ofrecer a los niños distintas oportunidades para construir el lenguaje (Cicognani & Zani, 1992; Ibañez et al. 2021).

Como se desprende de la revisión de antecedentes realizada, a pesar de que las situaciones de videollamadas pueden ser un medio visual socialmente contingente que favorece el aprendizaje lingüístico infantil (Glick et al., 2022), las investigaciones que analizan situaciones naturales son muy escasas. Además, tanto estas como aquellas que responden a diseños experimentales o cuasiexperimentales analizan las interacciones con padres o investigadores, sin considerar las particularidades de las interacciones entre docentes y niños.

Las modalidades presencial y virtual constituyen contextos interaccionales particulares: en la presencialidad los intercambios entre niños y docentes se despliegan cara a cara y remiten a las acciones, objetos y espacios del entorno inmediato (Ibañez et al., 2021), mientras que en la virtualidad las interacciones se suscitan en un espacio digital mediado por funciones como la cámara y el micrófono (González Sánchez & Hernández Serrano, 2008; Wu et al., 2022). Debido a estas diferencias, consideramos que es posible que existan variaciones en cómo se configuran los intercambios entre niños y docentes. Por ello, a partir de una muestra de situaciones de enseñanza virtuales y presenciales que se desarrollaron en jardines maternales y salas de tres años, nos preguntamos:

¿en qué medida los intercambios de las docentes con los niños adoptan distintas configuraciones conversacionales —grupo (las maestras le hablan a un grupo de niños), niño individual (las maestras le hablan a un solo niño)—?;

¿cuál es la relación entre la configuración de los intercambios y las características del vocabulario del habla docente —volumen de habla (cantidad de emisiones y de palabras) y diversidad léxica (número de palabras distintas y un índice del grado de diversidad léxica del discurso)—?;

¿qué diferencias y/o similitudes se identifican en las características del habla docente mencionadas según el tipo de modalidad (presencial o virtual)?

Participantes

Participaron de este estudio tres jardines maternales y de infantes de CABA. En las situaciones presenciales participaron cinco salas de dos y tres años de dos escuelas infantiles. Los padres de los niños tienen educación no mayor a secundaria completa y viven en poblaciones socioeconómicamente vulnerables. Cada sala está compuesta por entre 13 y 17 niños que se encuentran bajo el cuidado de dos docentes —una maestra a cargo y una auxiliar—. En las situaciones virtuales participaron cinco salas de dos y tres años de un jardín al que asisten niños que residen en zonas vulnerables de la ciudad y cuyos padres tienen educación no mayor a secundaria completa; solo un 10 % de los padres posee estudios terciarios. En cada videollamada participaban entre dos y 11 niños, a pesar de que las salas estaban compuestas por más alumnos, y tres maestras: una maestra a cargo, una auxiliar y una profesora de una materia especial.

Obtención

y transcripción de los datos

Las situaciones analizadas forman parte de dos corpus mayores: un corpus de modalidad presencial compuesto por 22 videofilmaciones (seis horas) de distintas actividades en salas de uno, dos y tres años (Rosemberg et al., 2003-2016) y un corpus de modalidad virtual compuesto por 40 videollamadas (26 horas de videofilmación) en las que se desarrollaron diversas actividades en salas de dos y tres años (Ibañez & Rosemberg, 2020). La obtención de ambos corpus se realizó siguiendo la normativa ética contemplada en la resolución de CONICET RD-20061211-2857. Se contó con el permiso de las instituciones y el consentimiento de los padres de los niños.

Para el presente estudio se seleccionaron las situaciones de los corpus correspondientes a las salas de dos y tres años (se optó por omitir del análisis a las videofilmaciones de salas de un año, solo incluidas en el corpus de modalidad presencial). Asimismo, se realizó una submuestra de los 40 videos del corpus de modalidad virtual compuesta por diez videos, que se seleccionaron considerando que las actividades llevadas a cabo tuvieran el mismo objetivo que aquellas registradas en las situaciones presenciales. Así, ambos corpus incluyen situaciones de lectura de cuentos, juego, dibujo, recitado de poesías y canciones, entre otras. En la Tabla 1 se detallan las características de los datos.

Tabla

1

Datos

Para la transcripción de los videos de ambas modalidades se empleó el programa ELAN (Sloetjes & Wittenburg, 2008). Inicialmente, se segmentaron las emisiones docentes, tomando como criterio el cambio de hablante, la entonación y las pausas. Luego, se realizó la transcripción en formato CHAT (Codes for the Human Analysis of Transcripts: MacWhinney, 2000).

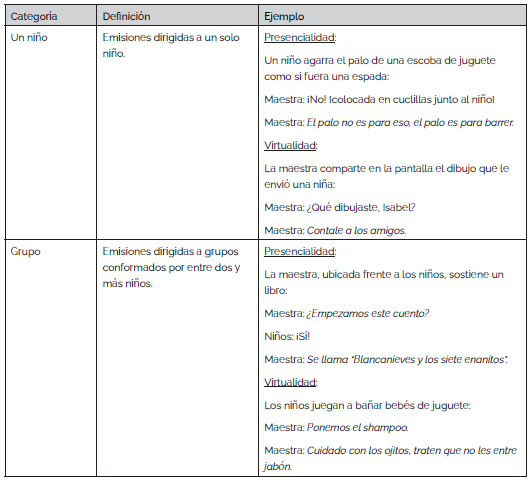

Para codificar el habla docente en los intercambios de modalidad presencial y virtual, se elaboró una plantilla en el programa ELAN (Sloetjes & Wittenburg, 2008) que establecía categorías de distintas configuraciones de intercambio conversacional. Para generar este sistema de códigos, se realizó un análisis inductivo de los datos, guiado heurísticamente por categorías desarrolladas en estudios previos (Schaffer & Liddell, 1984; Cicognani & Zani, 1992; Ibañez et al., 2021). En la Tabla 2 se presentan las categorías.

Tabla

2

Categorización

de las configuraciones de intercambio a las que se dirigen las

emisiones docentes

Luego, las transcripciones codificadas en ELAN (Sloetjes & Wittenburg, 2008) se exportaron al programa CLAN (Computerized Language Analysis: MacWhinney, 2000) para llevar a cabo el procesamiento y análisis. En primer lugar, mediante el programa Combo se procesó la cantidad de emisiones docentes que se producían en el marco de cada configuración de intercambio. Luego, al interior de cada configuración, con el programa Freq se procesó el volumen de habla docente, considerando tanto la cantidad de emisiones y la cantidad total de palabras (tokens) como el número de palabras distintas (types) que las maestras expresaban. Asimismo, se consideró un índice del grado de diversidad léxica del discurso (VOCD) que calcula la cantidad de palabras diversas pero controlando el total de palabras (Malvern et al., 2004).

Considerando que las situaciones de enseñanza variaban ampliamente en cuanto al tiempo de duración, para el análisis de las relaciones entre las variables independientes —configuración del intercambio y modalidad presencial/virtual— y las variables dependientes —volumen de habla y diversidad léxica— se calcularon tasas ajustadas al tiempo de duración de cada videofilmación, obteniendo así una medida por minuto. Este cálculo permitió comparar los resultados independientemente de la duración de cada actividad.

Con el programa R (R Core Team, 2017), se realizó un análisis descriptivo con gráficos boxplot y un análisis estadístico mediante regresiones beta (Cribari-Neto & Zeileis, 2010) en el que se controló la edad de los niños según las salas (dos o tres años).

El

vocabulario de las maestras según la configuración del intercambio

y la modalidad

Durante las actividades de modalidad presencial, las maestras produjeron 5.405 emisiones y 21.886 palabras. Mientras que en las actividades de modalidad virtual fueron 6.101 emisiones y 27.137 palabras.

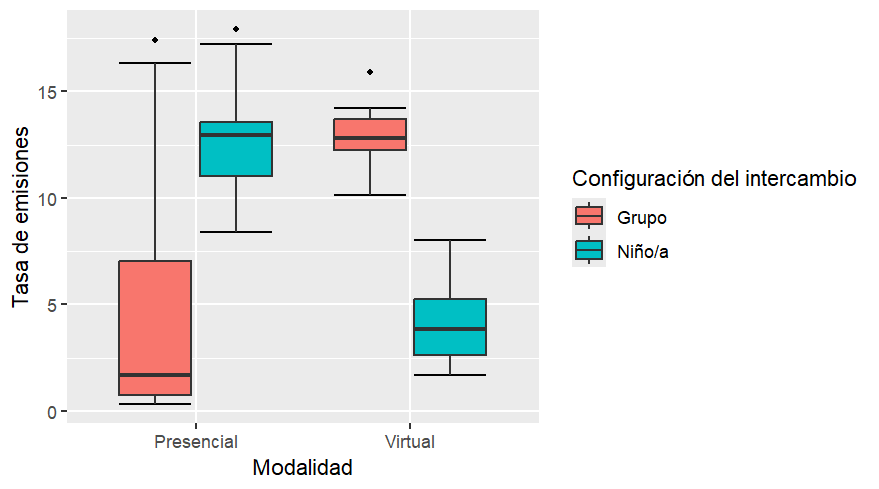

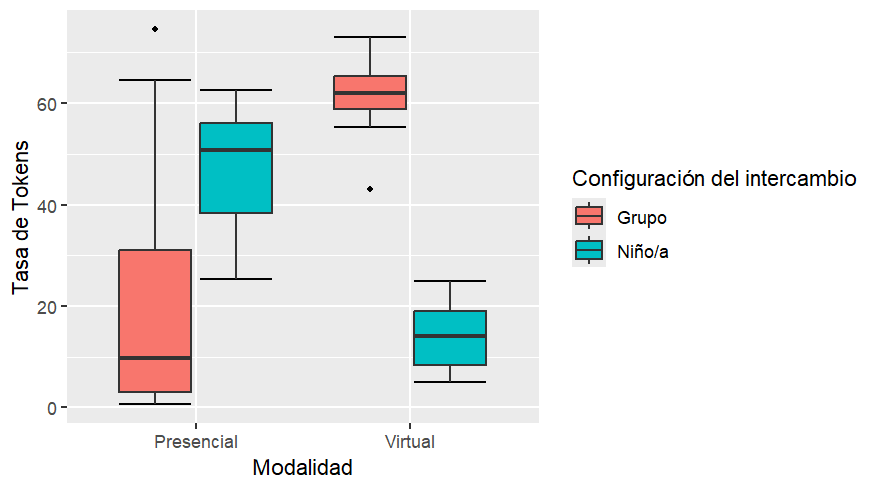

La Figura 1 y la Figura 2 evidencian que las emisiones y las palabras en el discurso docente presentan un patrón cuantitativo similar. Los datos muestran en cada una de las modalidades una amplia diferencia en función de la configuración del intercambio: en la presencialidad las docentes dirigían mayor cantidad de emisiones y de palabras al dirigirse a un niño individual y en menor cantidad al grupo. Por el contrario, en la virtualidad las maestras dirigían mayor cantidad de emisiones y de palabras al grupo y en menor cantidad al niño.

Figura

1

Tasa

de emisiones docentes según la configuración del intercambio y la

modalidad

Figura

2

Tasa

de palabras (tokens) empleadas por las docentes según la

configuración del intercambio y la modalidad

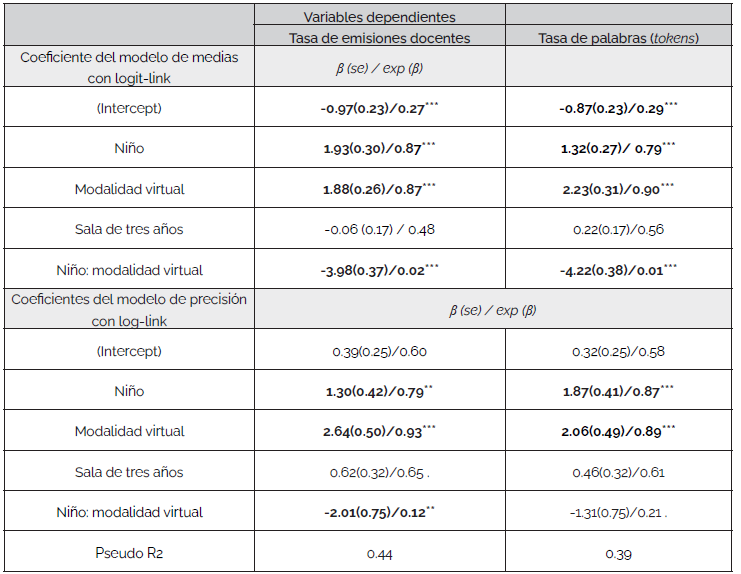

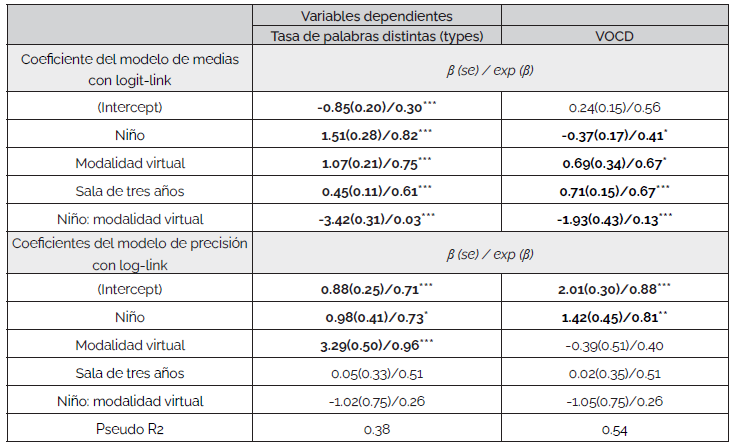

El análisis de regresiones permitió estimar el efecto de la configuración del intercambio, de la modalidad y de la interacción entre ambas variables en el volumen de habla docente. En la Tabla 3 se presenta el análisis de regresión, para el que se consideraron como referentes de la comparación al grupo, la modalidad presencial y la sala de dos años.

Tabla

3

Modelos

de regresión beta que predicen el vocabulario docente según la

configuración del intercambio y la modalidad

Nota. ***p < 0.001; **p < 0.01; *p < 0.05

Los

resultados del análisis pusieron de manifiesto que,

independientemente de la modalidad, las situaciones analizadas

presentaban mayor cantidad de emisiones (β=1.93, p < 0.001) y de

palabras dirigidas a un niño individual (β=1.32, p < 0.001) en

comparación con las dirigidas al grupo. En la modalidad virtual, la

probabilidad de que las docentes expresen una mayor cantidad de

emisiones (β=1.88, p < 0.001) y de palabras (β=2.23, p <

0.001) es significativamente mayor que en la modalidad presencial.

Por su parte, la sala (dos o tres años) no mostró un efecto

significativo en la cantidad de emisiones y de palabras de las

docentes para ninguna de las dos modalidades. Al tener en cuenta la

interacción entre las modalidades y las configuraciones de

intercambio, se observó que resultaba más probable que las docentes

produjeran una mayor cantidad de emisiones y de palabras al dirigirse

al grupo en la modalidad virtual, que en la modalidad presencial

(tasa de emisiones: β=-3.98, p < 0.001; tasa de tokens: β=-4.22,

p < 0.001).

Por su parte, el modelo de precisión mostró que, independientemente de la modalidad, las tasas correspondientes a la cantidad de emisiones y de palabras del habla docente eran significativamente más precisas, es decir mostraban menor dispersión, cuando se dirigían a un niño en comparación a las dirigidas al grupo (tasa de emisiones: β=1.30, p < 0.01; tasa de tokens: β=1.87, p < 0.001). Al considerar el tipo de modalidad, el modelo de precisión puso de manifiesto que las tasas de emisiones docentes (β=2.64, p < 0.001) y de palabras (β=2.06, p < 0.001) presentaban menor variabilidad en la modalidad virtual. Finalmente, se observó que las tasas de emisiones docentes presentaban mayor variabilidad cuando las maestras se dirigían al grupo en la modalidad presencial (β=-2.01, p < 0.01).

Número

de palabras distintas y el grado de diversidad léxica del habla

docente según la configuración del intercambio y la modalidad

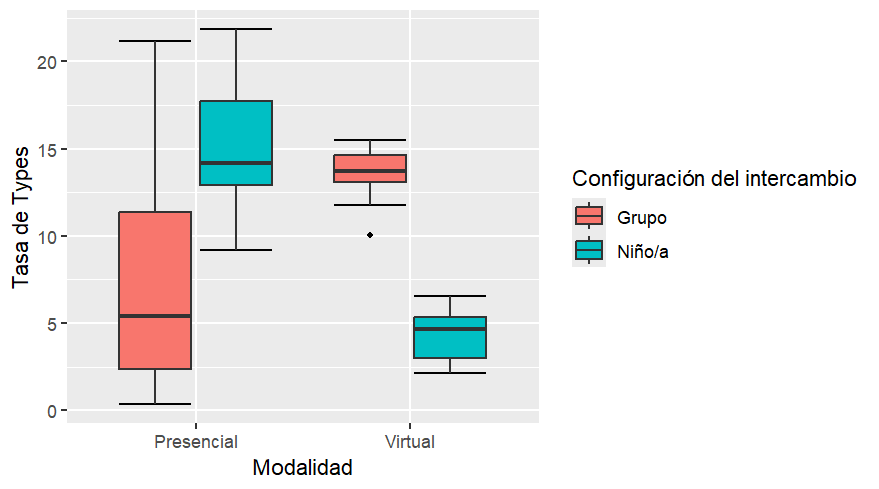

En las actividades de modalidad presencial, las docentes produjeron 7.175 palabras distintas, mientras que en modalidad virtual emplearon 6.407. El análisis del número de palabras distintas en el habla de las docentes según la configuración del intercambio a la que se dirigían en cada modalidad se presenta en la Figura 3. Los datos muestran un patrón de distribución similar al de la tasa de vocabulario (tasa de emisiones docentes y tasa de palabras). Se observó que la diferencia cuantitativa en función de la configuración del intercambio varía según la modalidad: en la presencialidad, las docentes dirigían mayor cantidad de palabras distintas a un niño individual y en menor cantidad al grupo. En cambio, en la modalidad virtual, las maestras dirigían mayor cantidad de palabras distintas al grupo de niños y en menor cantidad a un niño individual.

Figura

3

Tasa

de palabras distintas (Types) según la configuración del

intercambio y la modalidad

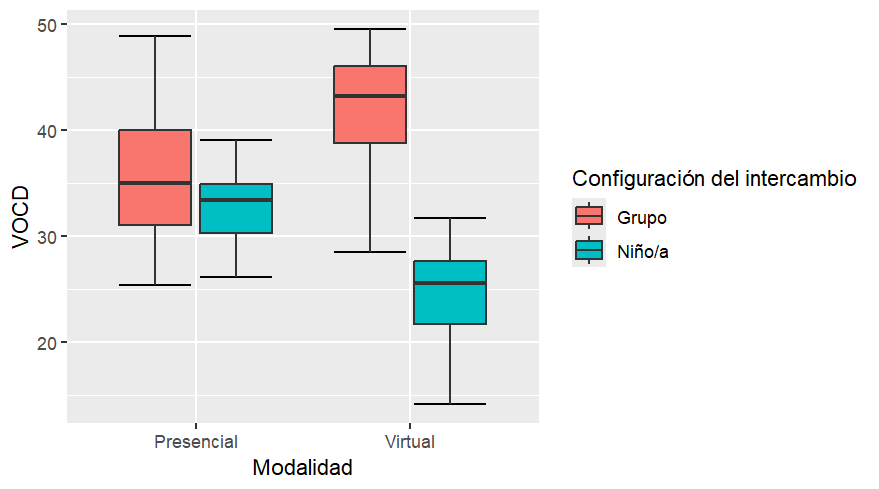

La

Figura 4 expone los resultados obtenidos en relación con el índice

de diversidad léxica (VOCD) en el habla docente, según las

configuraciones de intercambio (la maestra se dirigía al grupo o al

niño) en cada modalidad, presencial o virtual. Como puede

observarse, el índice de diversidad léxica del habla docente en la

presencialidad era similar entre las configuraciones de intercambio.

Por el contrario, el índice de diversidad léxica en la modalidad

virtual evidenció un patrón de distribución parecido al de la

Figura 3 (tasa de palabras distintas): se observó mayor diversidad

léxica en el habla dirigida al grupo y menor diversidad léxica a un

niño individual. Asimismo, cabe señalar que al considerar

conjuntamente ambas configuraciones de intercambio, se observó que

cuando las maestras se dirigían a un niño individual, el índice de

diversidad léxica es mayor en la presencialidad, mientras que cuando

las docentes se dirigen al grupo, hay mayor diversidad léxica en la

virtualidad.

Figura

4

Diversidad

léxica (VOCD) del habla docente según la configuración del

intercambio y la modalidad

El análisis de regresión permitió estimar el efecto de la configuración del intercambio, la modalidad, así como la interacción entre ambas variables en la diversidad léxica del habla docente. Se consideraron como referentes de la comparación al grupo, la modalidad presencial y la sala de dos años. En la Tabla 4 se muestran los resultados.

Tabla

4

Modelos

de regresión beta que predicen la diversidad léxica del habla

docente según la configuración del intercambio y la modalidad

Nota. ***p < 0.001; **p < 0.01; *p < 0.05

Las

regresiones evidenciaron que, independientemente de la modalidad, las

docentes emitían mayor número de palabras distintas al dirigirse a

un niño en comparación al grupo (β=1.51, p < 0.001). Sin

embargo, el índice de diversidad léxica disminuía

significativamente en las situaciones en las que el habla estaba

dirigida a un niño individual (β=-0.37, p < 0.05). Al considerar

el tipo de modalidad de modo independiente a la configuración del

intercambio, se encontró que existía mayor probabilidad de que las

maestras expresasen una mayor cantidad de palabras distintas en la

modalidad virtual que en la modalidad presencial (β=1.07, p <

0.001). En efecto, los resultados de la regresión pusieron de

manifiesto que la diversidad léxica (VOCD) aumentaba

significativamente en la modalidad virtual con respecto a la

modalidad presencial (β=0.69, p < 0.05). Resulta relevante

señalar que, cuando se considera si se trata de la sala de niños de

dos o tres años, las regresiones indicaron que en la sala de tres

años se incrementaba la probabilidad de que las docentes utilicen

palabras distintas (β=0.45, p < 0.001). Efectivamente, se

encontró que el índice de diversidad léxica aumentaba

significativamente en las salas de tres años con respecto a las de

dos años (β=0.71, p < 0.001).

Al tener en cuenta la interacción entre las modalidades y ambos tipos de configuraciones de intercambio, se observó que resultaba más probable que las docentes produjeran mayor cantidad de palabras distintas al dirigirse al grupo en la modalidad virtual que en la modalidad presencial (β=-3.42, p < 0.001). Asimismo, se evidenció que el índice de diversidad léxica (VOCD) presentaba un aumento significativo en el habla docente dirigida al grupo en la modalidad virtual con respecto a la modalidad presencial (β=-1.93, p < 0.001).

Por su parte, el modelo de precisión mostró que, independientemente de la modalidad, las tasas de palabras distintas emitidas por las docentes presentaban menor variabilidad cuando estaban dirigidas a un niño en comparación a las dirigidas al grupo (β=0.98, p < 0.05). Los resultados en relación con la diversidad léxica (VOCD) también mostraron mayor precisión, es decir, menos dispersión, en la distribución de la diversidad léxica del habla dirigida a un niño (β=1.42, p < 0.01). Finalmente, se puso de manifiesto que las tasas de palabras distintas (β=3.29, p < 0.001) presentaban mayor precisión en la modalidad virtual que en la modalidad presencial.

En el presente estudio analizamos comparativamente la configuración de los intercambios conversacionales —las maestras se dirigen a un niño o al grupo— en actividades del jardín maternal y la sala de tres años de CABA, registradas en situaciones naturales, tanto presenciales como virtuales. El análisis atendió a la relación de la configuración de los intercambios y la modalidad con ciertas características del habla docente: el volumen de habla y la diversidad léxica. A diferencia de las investigaciones que analizaron el volumen de habla de las maestras y el número de palabras distintas dirigidas a los niños en las actividades presenciales del jardín maternal (Soderstrom & Witterbolle, 2013; Ibañez et al., 2018; Perry et al., 2018), este estudio abordó específicamente el grado en el que estas características lingüísticas del habla docente se relacionan con la forma en que organizan su participación, dirigiéndose a grupos o a niños individuales, y con la modalidad presencial o virtual de las actividades de enseñanza.

Los resultados pusieron de manifiesto que, en la modalidad presencial y virtual, el habla docente dirigida al grupo o al niño individual presentaba diferencias en sus propiedades léxicas. En efecto, en la presencialidad las docentes dirigían mayor volumen de habla y léxicamente más diversa a un niño individual que al grupo, mientras que en la virtualidad las maestras dirigían mayor volumen de habla y léxicamente más diversa al grupo que al niño. Sin embargo, el índice de diversidad léxica del habla docente en la presencialidad resultó ser similar en las dos configuraciones de intercambio. Por el contrario, el habla docente en la modalidad virtual puso de manifiesto mayor diversidad léxica en el habla dirigida al grupo y menor diversidad léxica a un niño individual.

Con respecto a las diferencias observadas en función de la edad de los niños, los resultados del análisis de regresión también mostraron que, si bien la cantidad de emisiones y de palabras dirigidas a los niños en las salas de dos y tres años era similar tanto en modalidad presencial como virtual, el habla dirigida a los niños de las salas de tres años se caracterizaba por una mayor diversidad léxica, tal como se puso de manifiesto por el mayor número de palabras distintas y en el incremento en el índice VOCD. Cabe destacar la relevancia de estos resultados, en tanto que no se registran investigaciones que analicen de modo sistemático las características del habla docente según la modalidad (presencial/virtual) y la configuración del intercambio entre maestras y niños.

Como sugieren los resultados de Ibañez et al. (2021), es factible pensar que las interacciones con niños pequeños durante la modalidad presencial impliquen una considerable demanda para las maestras, y que ello explique la mayor presencia de emisiones y de palabras dirigidas a un solo niño y menos oportunidades para interactuar con el grupo. En efecto, como sostienen Torr & Pham (2016), en las salas las docentes tienen que interactuar rápidamente con diferentes niños con el objeto de atender a sus distintas necesidades e intereses. Por el contrario, la modalidad virtual conlleva otras demandas que, como sostiene Franco Accinelli et al. (2023), resultan de posicionarse como el interlocutor principal, produciendo una mayor cantidad de emisiones y de palabras dirigidas al grupo. Es posible pensar que esto suceda debido a que, al no compartir el espacio físico con los niños, las docentes aprovechen las funcionalidades visuales y auditivas de las videollamadas para producir emisiones que, por un lado, orienten de manera general a todos los niños respecto a la actividad en curso y, por otro, contribuyan a mantener su atención en el tema de conversación. En efecto, es posible considerar que, al no poder visualizar en detalle el entorno circundante de cada niño y solo captar el espacio virtual común dividido en pequeñas ventanas, las posibilidades de las maestras de dirigirse a niños individuales sean más limitadas (Wu et al., 2022). En línea con los estudios antecedentes que analizaron las interacciones mediadas por tecnologías en el hogar (Ames et al., 2010; Rosemberg et al. 2021; Franco Accinelli et al. 2023), observamos que en la modalidad virtual muchas de las acciones que las docentes despliegan cotidianamente en las salas son desempeñadas por los adultos que se encuentran físicamente presentes junto a los pequeños (como, por ejemplo, guiar las acciones y respuestas infantiles).

La diversidad léxica del habla docente en cada modalidad mostró un patrón de distribución similar al del volumen de habla. Sin embargo, en línea con Ibañez et al. (2021), en la modalidad presencial no se observaron diferencias en el índice de diversidad léxica (VOCD) según la configuración de intercambio a la que se dirigía la intervención docente. En cambio, en la modalidad virtual se hallaron diferencias significativas. El habla de las docentes de nuestro estudio se caracterizó por una textura densa que se reflejaba en el índice de VOCD en cuanto a diversidad de palabras. Ello se observaba, en particular, en los intercambios en los que las docentes se dirigían al grupo de niños. Así lo sugieren los resultados del estudio de situaciones de interacción sincrónicas en el hogar de Rosemberg et al. (2021).

Cabe pensar que, en la virtualidad, el no compartir un espacio físico al dirigirse al grupo llevaba a las docentes a formular una mayor cantidad de comentarios y descripciones relacionadas con las actividades desplegadas frente a las pantallas, con el objetivo de mantener el foco de atención e interés en los niños. En efecto, en la modalidad virtual las maestras se ven impedidas de realizar acciones de mostración que sí pueden desplegar cotidianamente en las salas cuando comparten un espacio físico, para lograr la participación del niño sin necesidad de explayarse verbalmente.

En línea con el estudio de Marinac et al. (2000), que analizó las interacciones en la modalidad presencial, nuestro estudio puso de manifiesto que en ambas modalidades la diversidad léxica del habla docente se incrementaba con la edad de los niños. En efecto, en las salas de tres años las maestras expresaban similar cantidad de emisiones y de palabras que en las salas de dos años, pero incorporando a las conversaciones mayor número de palabras distintas, dando lugar así a un incremento en el índice de diversidad léxica.

Este hallazgo resulta particularmente importante si se consideran estudios que abordan cómo la diversidad del vocabulario en el habla docente promueve el crecimiento del vocabulario infantil. Ello es fundamental en tanto constituye un predictor del desempeño en lectura y escritura en los primeros años de la escuela primaria (Dickinson & Smith, 1994; Biemiller, 2006; Rosemberg et al., 2012). En este sentido, los resultados de este estudio pueden ser un insumo relevante para la elaboración de propuestas pedagógicas que busquen ampliar las oportunidades de aprendizaje de vocabulario diverso en las experiencias presenciales/virtuales.

Notas:

Aprobación

final del artículo:

Dra.

Verónica Zorrilla de San Martín, editora responsable de la revista.

Contribución

de autoría:

María

Ileana Ibañez: investigación, metodología, análisis formal y

escritura.

Celia Renata Rosemberg: conceptualización,

investigación, metodología, análisis formal, administración,

supervisión y revisión del manuscrito.

Florencia

Alam: metodología y análisis formal.

Maia Migdalek:

investigación y metodología.

Disponibilidad

de los datos:

El

conjunto de datos que apoya los resultados de este estudio no se

encuentra disponibles para su uso público, dado que se trata de

información sensible relativa a interacciones naturales con niños

pequeños y de jardines maternales. Ello se ha establecido de ese

modo en los consentimientos informados.

Financiación:

Esta

investigación se realizó en el CIIPME - CONICET con el apoyo de los

siguientes subsidios: PIP 80/2015, PIP 702/21 y P-UE 2019-2023

otorgados por el CONICET, los proyectos PICT 02896/2019 y PICT

3327/2014 otorgados por el FONCyT y los proyectos UBACyT

20020190100106BA y UBACyT Modalidad I 20020150100187BA otorgados por

la Universidad de Buenos Aires, todos ellos bajo la dirección de la

Dra. Rosemberg.

Álvarez Herrero, J. F., Martínez Roig, R., & Urrea Solano, M. (2021). Uso de las tecnologías digitales en educación infantil en tiempos de pandemia. Campus Virtuales, 10(2), 165-174.

Ames, M. G., Go, J., Kaye, J. J., & Spasojevic, M. (February 6–10, 2010). Making love in the network closet: the benefits and work of family video chat. In Proceedings of the 2010 ACM Conference on Computer Supported Cooperative Work (pp. 145–154).

Biemiller, A. (2006). Vocabulary development and instruction: A prerequisite for schooling learning. En D. K. Dickinson & S.B. Neuman (Eds.), Handbook of Early Literacy Research (Vol. 2, pp. 41–51). The Guilford Press.

Busch, G. (2018). How Families Use Video Communication Technologies During Intergenerational Skype Sessions. En S. Danby, M. Fleer, C. Davidson & M. Hatzigianni (Eds.), Digital Childhoods. International Perspectives on Early Childhood Education and Development (Vol 22, pp. 17-32). Springer.

Casla, M., Moreno-Núñez, A., Alam, F., & Rosemberg, C. (2024). How teachers emphasize their speech: gestures and self-repetitions during group interaction with toddlers. Language and Education, 39(1), 1-16.

Cicognani, E., & Zani, B. (1992). Teacher‐children interactions in a nursery school: An exploratory study. Language and Education, 6(1), 1-12.

Cribari-Neto, F., & Zeileis, A. (2010). Beta regression in R. Journal of statistical software, 34, 1-24.

Dickinson, D., & Smith, M. (1994). Long-term effects of preschool teachers’ book readings on low-income children’s vocabulary and story comprehension. Reading Research Quarterly, 29, 105-122.

Farrow, J., Wasik, B. A., & Hindman, A. H. (2020). Exploring the unique contributions of teachers’ syntax to preschoolers’ and kindergarteners’ vocabulary learning. Early Childhood Research Quarterly, 51, 178-190.

Fenson, L., Dale, P. S., Reznick, J. S., Thal, D., Bates, E., Hartung, J. P., Pethick, S., & Reilly, J. S., (1991). Technical manual for the MacArthur Communicative Development Inventories. San Diego State University.

Franco Accinelli, A. P., Audisio, C. P., Gonzalez Lynn, E., Ramirez, M. L., Ibañez, M. I., Quiroga, M. S., Lewinsky, V., & Rosemberg, C. R. (2023). Producción narrativa en el contexto del aislamiento social por COVID-19: un estudio exploratorio de interacciones niño–adulto mediadas por tecnologías. Cuadernos de Investigación Educativa, 14(1). https://doi.org/10.18861/cied.2023.14.1.3328

Gaudreau, C., King, Y. A., Dore, R. A., Puttre, H., Nichols, D., Hirsh-Pasek, K., & Golinkoff, R. M. (2020). Preschoolers benefit equally from video chat, pseudo-contingent video, and live book reading: implications for storytime during the Coronavirus pandemic and beyond. Frontiers in Psychology, 11, 2158.

Glick, A. R., Saiyed, F. S., Kutlesa, K., Onishi, K. H., & Nadig, A. S. (2022). Implications of video chat use for young children's learning and social–emotional development: Learning words, taking turns, and fostering familial relationships. Wiley Interdisciplinary Reviews: Cognitive Science, 13(5), e1599.

González Sánchez, M., & Hernández Serrano, M. (2008). Interpretación de la virtualidad. El conocimiento mediado por espacios de interacción social. Apertura, (9), 8-20.

Hadley, E. B., Barnes, E. M., & Hwang, H. (2023). Purposes, places, and participants: A systematic review of teacher language practices and child oral language outcomes in early childhood classrooms. Early Education and Development, 34(4), 862-884.

Ibañez, M., & Rosemberg, C. (2020). Corpus de situaciones de alfabetización temprana de modalidad virtual en el jardín maternal y de infantes en Buenos Aires, Argentina.

Ibañez, M., Ramírez, M., & Rosemberg, C. (2018). “Salga de acá, vaya para allá”: las características léxicas y pragmáticas del discurso docente en el jardín maternal. Revista de psicología - Universidad Católica Argentina, 14(27), 111-123.

Ibañez, M., Rosemberg, C., Migdalek, M., & Giordano, C. (2021). La configuración de los intercambios en el entorno lingüístico del jardín maternal. Revista Del IICE, (49), 73-92.

MacWhinney, B. (2000). The CHILDES project: Tools for analyzing talk. Computational Linguistics, 26(4), 657-657.

Malvern, D., Richards, B., Chipere, N., & Durán, P. (2004). Lexical richness and language development: Quantification and assessment. Palgrave Macmillan.

Marinac, J. V., Ozanne, A. E., & Woodyatt, G. C. (2000). Adult language input in the early childhood educational setting. Child Language Teaching and Therapy, 16(2), 181-200.

Migdalek, M., Peralta, N., Ramírez, M. & Ibañez, M. (2020). Argumentar en el jardín de infantes: Análisis exploratorio según la actividad y la función pragmática. Traslaciones Revista latinoamericana de Lectura y Escritura, 8(14), 29-51.

Myers, L. J., LeWitt, R. B., Gallo, R. E., & Maselli, N. M. (2017). Baby FaceTime: Can toddlers learn from online video chat?. Developmental Science, 20(4), e12430.

Olmedo, M., Luque, L., & Brailovsky, D. (2022). Oralidad en tiempos de pandemia. Perspectivas de docentes de nivel inicial y unidad pedagógica de la provincia de Córdoba, Argentina. Anuario Digital De Investigación Educativa, (5). https://revistas.bibdigital.uccor.edu.ar/index.php/adiv/article/view/5279

Pellegrino, M. L. M., & Scopesi, A. (1990). Structure and function of baby talk in a day-care center. Journal of Child Language, 17(1), 101-114.

Perry, L. K., Prince, E. B., Valtierra, A. M., Rivero-Fernandez, C., Ullery, M. A., Katz, L. F., Laursen, B., & Messinger, D. S. (2018). A year in words: The dynamics and consequences of language experiences in an intervention classroom. PloS one, 13(7), e0199893.

Pizarro, P., Peralta, N., Audisio, C., Mareovich, F., Alam, F., Peralta, O., & Rosemberg, C. (2019). El lenguaje de las educadoras y de los(as) niños(as) en distintas situaciones de aula. Pensamiento Educativo, 56(1).

R core Team (2017). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing. www.R-project.org/

Rosemberg, C., & Silva, M. L. (2009). Teacher-Children interaction and concept - development. Discourse Processes, 46, 572–591.

Rosemberg, C., Ojea, G., Alam, F., Ramirez, L., Junyent, A., Giordano, C, Franco, A., Ibañez M., Migdalek, M., Stein, A., Cuneo, P., García, S., Lewinsky, V., Barrial, E., Audisio, C., Quiroga, M., Martínez, S., Sarlé, P., & Gonzalez Lynn, E. (2021). Uso de dispositivos electrónicos en la infancia: contextos familiares e interacciones sociales que pueden promover el lenguaje infantil. VI Encuentro de investigadores en Desarrollo, Aprendizaje y Educación, Buenos Aires, Argentina.

Rosemberg, C., Stein, A., & Menti, A. (2012). Orientación educativa sobre el vocabulario y el acceso a la alfabetización. Evaluación del impacto de un programa de intervención en las familias y la escuela. Orientación y sociedad, 11, 1-28.

Rosemberg, C., Stein, A., & Migdalek, M. (2003 - 2016). Corpus de situaciones de alfabetización temprana en el jardín maternal y de infantes y situaciones de alfabetización familiar en Buenos Aires, Argentina.

Schaffer, H. R., & Liddell, C. (1984). Adult‐child interaction under dyadic and polyadic conditions. British Journal of Developmental Psychology, 2(1), 33-42.

Sloetjes, H., & Wittenburg, P. (2008). Annotation by category- ELAN and ISO DCR. In 6th international Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2008), Marrakech, Marruecos.

Soderstrom, M., & Witterbolle, K. (2013). When Do Caregivers Talk? The Influences of Activity and time of Day on Caregiver speech and Child Vocalizations in Two Childcare Environments. PLoS ONE, 8(11), e80646.

Strasser, K., Darricades, M., Mendive, S., & Barra, G. (2018). Instructional activities and the quality of language in Chilean preschool classrooms. Early Education and Development, 29(3), 357-378.

Strouse, G. A., Troseth, G. L., O’Doherty, K., & Saylor, M. M. (2018). Co-viewing supports toddlers’ learning from contingent and non-contingent video. Journal of Experimental Child Psychology, 166, 310–326.

Torr, J., & Pham, L. (2016). Educator Talk in Long Day Care Nurseries: How Context Shapes Meaning. Early Childhood Educational Journal, 44(3), 245–254.

Turnbull, K. P., Anthony, A. B., Justice, L., & Bowles, R. (2009). Preschoolers' exposure to language stimulation in classrooms serving at-risk children: The contribution of group size and activity context. Early Education and Development, 20(1), 53-79.

Wu, Y., Sun, Y., & Sundar, S. (2022). What do you get from turning on your video? Effects of videoconferencing affordances on remote class experience during COVID-19. Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, 6, 1-21.

i En Argentina, el Nivel Inicial está compuesto por dos secciones: el jardín maternal (de 45 días a dos años de edad) y el jardín de infantes (de tres a cinco años).